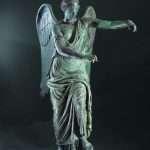

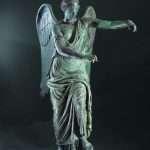

La Vittoria Alata, I sec. d.C, Parco archeologico di Brescia romana, Capitolium, Brescia

Un lavoro complesso che ha comportato la sostituzione della struttura ottocentesca interna, l’eliminazione del materiale di riempimento, la realizzazione di un nuovo supporto, lo studio tecnologico, la pulitura delle superfici e il recupero delle qualificazioni superficiali.

- : Intervento di restauro

- Stato attività: concluso

Dati

- Denominazione operaLa Vittoria Alata

- Periodo cronologicoI sec. d.C.

- Tipologia Oggettostatua

- Materialibronzo

- CollocazioneParco archeologico di Brescia romana – Capitolium. Fondazione Brescia Musei, Brescia

- Strutture interne coinvolteSettore restauro Bronzi e armi anticheServizio Beni archeologici

- Tipologia interventointervento conservativoprogetto di restauro

- Riferimento archivioGR 13615

- Durata intervento2018-2020

- Direzione storico-artisticaAnna Patera

- Direzione tecnicaAnnalena Brini

- Direzione dei lavoriAnna Patera

- RestauratoriAnnalena Brini Elisa Pucci

- CollaboratoriRestauratori: Stefano Casu, Sveta Gennai

- Documentazione fotograficaMarco Brancatelli Annalena Brini Elisa PucciStefano Casu, Sveta Gennai

- Rilievo 3DMattia Mercante

- Enti e persone coinvolte

STUDI STORICO-ARTISTICI

Ricerche storiche, artistiche e iconografiche: Marcello Barbanera, Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di Scienze dell’Antichità; Maria Emilia Masci, Anna Patera, Guia Rossignoli, OPD; Francesca Morandini, FBM – CBS

Proporzioni e composizione della figura: Stella Battaglia, Art Studio, Firenze

Studio sull’installazione antica della statua: Stefania Pafumi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Studi sul Mediterraneo, NapoliSTUDI TECNICI E RESTAURO

Studio tecnologico e prove sperimentali: Alessandro Pacini, collaboratore esterno OPD

Prove sperimentali su trattamenti antichi e interventi pregressi superficiali: Stefania Agnoletti, Maria Baruffetti, OPD; Alessandro Pacini, Edoardo Tartaglia, Alessandra Santagostino Barbone, collaboratori esterni OPD

Recupero e studio dei materiali cartacei: Maria Angela Bortolani, OPD

Indagini per la conservazione preventiva: Sandra Cassi, Monica Galeotti, OPD

Progettazione supporto interno: Michele Bici, Francesca Campana, Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale con Sergio Capoferri, Riccardo Guarneri, Capoferri Serramenti, Adrara San Martino (Bergamo)

Ingegnerizzazione e realizzazione supporto interno: Sergio Capoferri, Riccardo Guarneri, Capoferri Serramenti, Adrara San Martino (Bergamo)

Relazione strutturale supporto interno e basamento: Milan Ingegneria srl, Milano

Coordinamento progetto d’isolamento sismico della statua: Alfredo Cigada, Emanuele Zappa, Politecnico di Milano, Dipartimento di Meccanica

Progettazione e realizzazione piattaforma antisismica: THK GmbH Italian BranchINDAGINI SCIENTIFICHE

Analisi dei materiali costitutivi e di restauro: Andrea Cagnini, Monica Galeotti, Simone Porcinai, OPD, Francesco Cantini, collaboratore esterno OPD – Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Fisica Marco Giamello, Sonia Mugnaini, Andrea Scala, Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente, Alessandra Santagostino Barbone, collaboratore esterno OPD

Indagini neutroniche: Francesco Cantini, collaboratore esterno OPD – Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Fisica, Francesco Grazzi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara, Sesto Fiorentino, Firenze, Anna Fedrigo, Antonella Scherillo, Science and Technology Facilities Council, ISIS Neutron and Muon Source, OX110QX (UK)

Indagini ICP-MS sulla composizione delle leghe: Michael Bode, Deutsches Bergbau-Museum Bochum

Indagini GC-MS: Jacopo La Nasa, Jeannette Jacqueline Lucejko, Francesca Modugno, Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale

Consulenza analisi XRF: Marco Ferretti, Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Montelibretti, Roma Maurizio Chiti, Raffaella Donghia, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-Laboratori Nazionali di Frascati, Frascati, Roma

Analisi XRF su decorazioni superficiali: Laboratorio di diagnostica per i beni culturali R&C Art Srl di Alta-villa Vicentina

Analisi di termoluminescenza: Fulvio Fantino, TecnArt S.r.l., Torino

Radiografie X: Thierry Radelet, Laboratorio di restauro e analisi, Torino

Emissioni acustiche: Claudio Caneva, Angelo Pampallona, Semat Equipment S.r.l.

Indagini termografiche: Antonio Mignemi, MIMARC S.r.l. restauro e conservazione

Indagini elettrochimiche: Paola Letardi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino, Genova

Prove di laboratorio per la caratterizzazione e l’invecchiamento dei materiali impiegati in alcune fasi del restauro: Marcantonio Catelani, Lorenzo Ciani, Roberto Singuaroli, Università di Firenze, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO), Laboratorio di Elettrotecnica e Misure

Misurazione e distribuzione degli spessori: Giorgio d’Ercoli, già ICR, Roma

Studio sulle vibrazioni: Alfredo Cigada, Francescantonio Lucà, Emanuele Zappa, Politecnico di Milano, Dipartimento di MeccanicaDOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE

Realizzazione modello 3D e progettazione sistema di archiviazione dati: Mattia Mercante, collaboratore esterno OPD

Organizzazione e sistematizzazione dei contenuti del sistema di archiviazione dati: Francesco Cantini, collaboratore esterno OPD – Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Fisica; Maria Emilia Masci, OPD; Mattia Mercante, collaboratore esterno OPD; Elisa Pucci, OPD – Università degli Studi di Firenze, Dipartimento SAGAS

Documentazione fotografica per il restauro: Marco Brancatelli, Annalena Brini, OPD; Stefano Casu, Svèta Gennai, collaboratori esterni OPD; Elisa Pucci, OPD – Università degli Studi di Firenze, Dipartimento SAGAS

Archiviazione della documentazione fotografica e di restauro: Stefania Giordano, Ornella Savarino, OPD

Ricerche d’archivio e fotografiche: Piera Tabaglio, FBM – CBS; Francesca Pagliuso, FBM

Riprese fotografiche speciali per il restauro: Ottaviano Caruso, Conservazione e Restauro di Opere D’arte

Rilievo fotogrammetrico interno: Dante Occhibove, LabGraf3d s.r.l.

Documentazione fotografica: Alessandra Chemollo, Fotostudio Rapuzzi, Piera Tabaglio, Archivio fotografico Civici Musei di Brescia; Renato Corsini; MACOF, Brescia

Documentazione video Nicola Zambelli, Paco Mariani, Silvia Veronesi, SMK Videofactory, Brescia

Promozione culturale: Maria Emilia Masci, Riccardo Gennaioli, Sandra Rossi, OPD Carmen Santi, già OPD, Francesca Guerini, Maria Cristina Ferrari, Sara Pipita, FBM

Informazioni sull’attività

Descrizione intervento

Fra il 2018 e il 2020 l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze ha diretto – sulla base di un accordo sottoscritto con il Comune di Brescia, la Fondazione Brescia Musei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia – il restauro condotto sulla monumentale statua bronzea della Vittoria Alata di Brescia, mirabile espressione della bronzistica romana del I sec d. C.

L’intervento ha preso avvio dalla constatazione che il complesso meccanismo di supporto collocato all’interno della statua pochi anni dopo la scoperta, avvenuta presso il Capitolium di Brescia nel 1826, manifestava inequivocabili segni di logoramento che, a lungo termine, avrebbero potuto peggiorare quello di stato di sofferenza strutturale percepito da precedenti indagini diagnostiche svolte qualche anno prima del coinvolgimento dell’Opificio.

Proprio grazie alla costante attività di monitoraggio, messa in campo da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, è stato possibile intervenire adeguatamente e programmare un organico progetto di ricerca e restauro riunendo studiosi e professionisti con competenze diverse dalla cui interazione è stato possibile raggiungere risultati di grande rilievo, presentati al grande pubblico e alla comunità scientifica attraverso l’organizzazione di seminari e convegni e la redazione di pubblicazioni e contributi specifici.

All’attività di rimozione controllata del supporto e del riempimento messi in opera nell’intervento Ottocentesco, è seguita la lunga e minuziosa fase di pulitura delle superfici bronzee. Le operazioni sono state condotte in maniera graduale, costantemente supportate dalle indagini scientifiche, tenendo conto della natura dei depositi superficiali e dello stato di conservazione dell’opera.

Alla fine di questa fase è stato possibile beneficiare di una nuova immagine della statua: da un aspetto generale tendente al verde prima del restauro, dovuto principalmente alle alterazioni del bronzo e a procedimenti adottati in interventi pregressi, a una tonalità decisamente più scura dopo la rimozione dei prodotti estranei all’opera. Sono affiorati particolari del modellato prima non apprezzabili, come le ciocche dei capelli e alcuni dettagli del volto, le fitte increspature della veste, le profonde pieghe del mantello che copre i fianchi della figura e il piumaggio delle ali.

L’intervento di pulitura condotto mediante ablazione laser ha reso inoltre possibile il recupero delle tracce di doratura presenti nell’avambraccio e sulla mano destra. Con il laser sono stati trattati anche i cloruri presenti in alcune zone della scultura.

L’estesa campagna diagnostica e le numerose ricerche condotte in concomitanza del restauro hanno permesso l’acquisizione di dati oggettivi che, in certa misura, riscrivono la storia di quest’opera emblematica dopo le varie e contrastanti ipotesi susseguitesi in quasi due secoli di studi.

Le analisi eseguite per determinare la composizione delle leghe confermano la creazione unitaria dell’opera, concepita dai bronzisti romani come Vittoria Alata mentre scrive sullo scudo, facendo naufragare ipotesi precedenti di un riadattamento in antico della statua, ideata originariamente come Afrodite e poi trasformata in Vittoria Alata con l’aggiunta delle ali.

Lo studio tecnologico, che ha potuto beneficiare della visione interna della statua, resa possibile dopo lo svuotamento, ha confermato che le aperture sulla schiena funzionali all’aggancio delle ali furono create nel modello in cera e, sebbene risultino impropriamente modificate in tempi recenti, la loro predisposizione è antica, così come sono antiche anche le due sporgenze sottostanti che servivano per mantenere in posizione le grandi ali.

Altre novità sono emerse riguardo al possibile luogo di produzione. L’esame delle terre di fusione, di cui sono stati fortunatamente rinvenuti alcuni frammenti negli anfratti della cavità interna, non esclude una compatibilità delle caratteristiche composizionali con il bacino geologico del territorio bresciano, riaprendo quindi la questione della possibile attribuzione della Vittoria Alata a officine localizzabili proprio nell’antica Brixia, ipotesi già prospettata in passato che ora acquisisce ulteriore sostegno.

Attualmente la Vittoria Alata è esposta nell’aula orientale dell’antico tempio capitolino di Brescia, in un ambiente appositamente progettato, che consente una visione della statua a 360 gradi. E’ posizionata su un elevato piedistallo cilindrico che a sua volta poggia su una piattaforma antisismica. La vecchia struttura ottocentesca, rimossa durante il restauro, è stata sostituita da un nuovo sistema di supporto interno ideato con caratteristiche di compatibilità e reversibilità.

Bibliografia

Morandini, A. Patera (a cura di), «Necessitano alla Vittoria Alata le cure del restauratore». Studi, indagini e restauro del grande bronzo di Brescia, Firenze 2021.

Morandini, A. Patera (a cura di), La Vittoria Alata di Brescia. Non ho visto nulla di più bello, Milano 2021.

Morandini, A. Patera (a cura di), Il restauro dei grandi bronzi archeologici. Laboratorio aperto per la Vittoria Alata di Brescia, Atti del Convegno (Firenze, 27-28 maggio 2019), Firenze 2020.

Ferrari, La più bella di tutte, in Archeo, 429, novembre 2020, pp. 30-39.

Morandini, A. Patera, Calchi e tecniche di formatura. Il caso della Vittoria Alata di Brescia in “OPD Restauro”, 31/2019 [2020], pp. 344-354.

Morandini, A. Patera, A. Brini, S. Casu, S. Gennai, E. Pucci, La Vittoria Alata di Brescia. Un progetto coordinato di restauro e valorizzazione, in Kermes, 119, 2020.

Morandini, S. Agnoletti, A. Brini, A. Cagnini, M. Galeotti, A. Patera, S. Porcinai, The Brescia Winged Victory: Ongoing Diagnostic Work, Conservation Treatment and Restoration, in P. Baas (a cura di) Proceedings of the XXth International Congress on Ancient Bronzes. Resource, reconstruction, representation, role (Tübingen, 2018), Oxford 2019, pp. 35-43.

Morandini, S. Agnoletti, A. Brini, A. Cagnini, M. Galeotti, A. Patera, S. Porcinai, The Brescia Winged Victory: Ongoing Diagnostic Work, Conservation Treatment and Restoration, in P. BAAS (a cura di) Proceedings of the XXth International Congress on Ancient Bronzes. Resource, reconstruction, representation, role (Tübingen, 2018), Oxford 2019, pp. 35-43.

Patera, F. Morandini, S. Agnoletti, A. Brini, A. Cagnini, M. Galeotti, S. Porcinai, La Vittoria alata di Brescia. Avvio del progetto di restauro e prospettive di ricerca su un grande bronzo di età romana, in “OPD Restauro” 30, 2018, [2019] pp. 78-89.

Video

Il restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze

Galleria fotografica

L’arrivo della Vittoria Alata all’Opificio delle Pietre Dure il 12 luglio 2018

Rimozione controllata del riempimento interno della statua

Il riempimento interno della statua e la struttura metallica inserita nell’Ottocento

La struttura metallica ottocentesca a cui si agganciavano ali e braccia dopo la rimozione

Pulitura delle superfici

Testa della Vittoria Alata durante le prime fasi del restauro

Particolare della testa durante le fasi finali di pulitura

Ala destra della statua prima e dopo la pulitura

Busto della statua durante la rimozione dei vecchi protettivi

Braccio destro della statua dopo l’intervento di restauro- sulla mano sono visibili i resti di doratura

Montaggio del nuovo supporto

Fasi finali delle operazioni di restauro con la statua in posizione verticale

La partenza della Vittoria Alata da Firenze il 16 ottobre 2020

Altre attività

Scopri di più

Intervento di restauro Francesco Hayez, Corpus di disegni, XIX sec., Accademia di Brera, Milano

Intervento di restauro Volto Santo, VIII-IX sec., Cattedrale di San Martino, Lucca

Sezione successiva