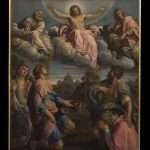

Annibale Carracci, Cristo in Gloria e Santi, 1600 ca., Galleria Palatina, Le Gallerie degli Uffizi, Firenze

- : Intervento di restauro

- Stato attività: concluso

Dati

- Denominazione operaCristo in Gloria e Santi

- AutoriAnnibale Carracci

- Periodo cronologico1600 ca.

- Tipologia Oggettodipinto

- MaterialiOlio su tela

- Misure194×142,5 cm

- CollocazioneGalleria Palatina, Le Gallerie degli Uffizi, Firenze

- Strutture interne coinvolteSettore restauro Dipinti su tela e tavola

- Tipologia interventoindagini diagnosticheintervento conservativoprogetto di restauro

- Riferimento archivioGR 13311

- Direzione tecnicaLuisa Gusmeroli

- Direzione dei lavoriMarco Ciatti Cecilia Frosinini

- RestauratoriLuisa Gusmeroli

- Indagini scientificheLaboratorio scientifico OPD: Alfredo Aldrovandi Ottavio CiappiIndagine a scanner multi Nir: Xrf scanner: IPERION CH.it. Prelievi: Laboratorio Scientifico OPD Analisi morfologiche al microscopio ottico: C. Innocenti Carlo Galliano LalliAnalisi SEM/EDS: Giancarlo LanternaSpettrofotometria FTIR: C. Innocenti Carlo Galliano Lalli

- Documentazione fotograficaRoberto Bellucci Giuseppe Zicarelli

Informazioni sull’attività

Informazioni sull’opera

Informazioni storico-descrittive

Nel 1600 il cardinale Odoardo Farnese aveva fatto costruire nell’eremo di Camaldoli una cella dedicata alla Maddalena di cui deteneva il patronato e in cui fu collocato il quadro che alla fine del secolo fu portato a Firenze dal Gran Principe Ferdinando. A questo periodo risale l’ingrandimento dell’opera mediante l’aggiunta di una fascia dipinta da Niccolò Cassana, e l’inserimento in una cornice monumentale intagliata e dorata.

Il dipinto raffigura nell’alto Cristo in gloria affiancato dai santi Pietro e Giovanni Evangelista; in primo piano in basso sono rappresentati sulla destra il committente presentato da sant’Odoardo/Edoardo re d’Inghilterra, dal quale Odoardo Farnese discendeva per parte di madre, e sulla sinistra sant’Ermenegildo primo re visigoto di Spagna e, in posizione arretrata, la Maddalena con le braccia sollevate. La marginalità della figura della Maddalena negli intenti del committente, nonostante la pala fosse destinata a un altare dedicato a questa santa, è confermata anche dalla sua assenza, a fronte della presenza del Cristo e degli altri quattro santi, nel paliotto e nella pianeta fatti approntare dallo stesso cardinale, con interventi pittorici di Annibale, ora conservati presso il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze.

La scena è caratterizzata da uno scorcio dal basso verso l’alto, in linea con la pittura illusionistica veneziana e con la destinazione a pala di altare, che proietta la visione verso il cielo e la figura di Cristo, mentre i personaggi in primo piano condividono lo spazio con lo spettatore

Tecnica esecutiva

Come consueto presso i Laboratori della Fortezza, l’opera è stata inizialmente sottoposta a un check-up di indagini diagnostiche non invasive, con lo scopo di raccogliere il maggior numero di informazioni sulla tecnica esecutiva e sullo stato di conservazione: a tal fine sono state effettuate, oltre alla campagna fotografica ripetuta durante tutte le fasi dell’intervento, riprese radiografiche sia in lastra che in digitale, riflettografia scanner multi-Nir e indagini XRF puntuale e a scansione su piccole aree. Sono stati infine prelevati dodici microframmenti di pellicola pittorica da sottoporre a indagini stratigrafiche al microscopio ottico e al SEM, nonché altri quattro campioni di vernice da caratterizzare mediante indagini micro-FTIR.

Il supporto (194×142,5 cm) è costituito da due pezze di tela di lino ad armatura semplice con una riduzione di 13 fili per centimetro, larghe rispettivamente 76 e 66 centimetri, con una variazione di mezzo centimetro circa, giuntate in senso verticale; la composizione pittorica è stata impostata in modo tale che la cucitura a sopraggitto non interferisse con i volti o con parti figurative fondamentali.

In altezza il dipinto è stato modificato due volte. Il primo ampliamento, in basso, è avvenuto in fase di esecuzione della pala, recuperando circa sette centimetri della tela originale già preparata. Il secondo ampliamento, in alto, con una fascia di 13 centimetri, è stato invece realizzato molti decenni dopo l’esecuzione della pala, successivamente all’arrivo nelle collezioni granducali. In radiografia si osservano molto bene i punti di cucitura, applicati dopo avere spianato il bordo della tela che era ripiegato sul telaio. Anche la tela aggiunta è di lino, ad armatura semplice, con una riduzione di 9 fili per centimetro. Con lo scopo di pareggiare i livelli della pittura originaria con quelli della fascia aggiunta è stata stesa a spatola una mestica rossa che aveva anche la funzione di fondo cromatico su cui far risaltare la stesura pittorica azzurra. Annibale ha steso direttamente sulla tela, in un unico strato, una mestica con legante oleoso.

La tela aggiunta da Cassana è stata invece preparata con gesso e colla caricata con poco bianco di piombo, terre o ocre e un ulteriore strato a base di terre e ocre in cui la presenza di ematite caratterizza il colore rosso che è evidente anche dalle numerose abrasioni della materia pittorica.

Annibale ha lasciato a vista questa preparazione nei mezzi toni in penombra o lungo i profili degli incarnati e delle vesti, con una texture non completamente liscia ma che manifesta dei tratti di granulosità che affiorano talvolta sulla superficie pittorica. Questa caratteristica, dovuta a una scarsa macinazione delle terre componenti la mestica, affiora negli scuri e nel paesaggio mentre i carnati ed i panneggi mostrano un’apparenza più liscia, a causa di differenti spessori e composizione degli strati pittorici nonché a una maggior presenza di biacca. Le striature create dal pennello sui fondi cromatici e l’aggiunta del nero alle terre con cui l’imprimitura era preparata incidono sull’impostazione coloristica di tono freddo del cielo.

Ulteriori fondi cromatici sono circoscritti a precise zone che costituiscono il sottofondo per alcune stesure di colore. Salvo casi rarissimi, le indagini riflettografiche in multi-NIR non hanno evidenziato presenza di tracce disegnative al di sotto della pellicola pittorica

Uniche eccezioni a quanto appena riferito sono state riscontrate in corrispondenza delle mani giunte di Odoardo Farnese e della figura della Maddalena.

Nel primo caso le riflettografie mostrano infatti un’impostazione leggermente differente dei pollici, col profilo delle mani verosimilmente tracciato con un medium grafico secco. Più interessante è invece il caso riferito alla Maddalena, della quale in riflettografia si nota il disegno completo del braccio sinistro, tracciato con un medium secco o a pennello con un impasto quasi arido.

Alcuni pentimenti sono rilevabili alla visione infrarossa nella posizione delle mani della Maddalena, le cui dita erano più flesse. Il viso di sant’Edoardo era stato impostato in una precedente stesura con l’occhio più chiuso e abbassato e il profilo adunco, particolari evidenti non solo in riflettografia ma anche dalla leggera ombreggiatura che traspare nelle campiture del cielo. Anche la gamba di sant’Ermenegildo aveva, nel ginocchio, una linea leggermente più ampia e il profilo dei cespugli doveva essere in primo piano,

La tavolozza

I pigmenti sono stati indagati con analisi in fluorescenza x puntiforme e ad aree e successivamente sono stati effettuati alcuni prelievi sulle parti marginali dell’opera.

Bianchi: Le nuvole sono dipinte con biacca e l’affiorare del manto rosa di Cristo al di sotto non è dovuto alla consunzione della materia, ma effetto voluto che contribuisce alla resa dei piani di profondità.

Carnati: Nei lineamenti, e in evidenza particolarmente nell’occhio di sant’Ermenegildo, si individuano molto bene le fasi successive della pittura con lo scuro della preparazione a vista, su cui le pennellate del carnato e le sopracciglia e le ciglia sono state applicate successivamente. Nei carnati, considerando l’assoluta compattezza della materia e l’assenza di mancanze di colore o di ritocchi, non sono stati eseguiti prelievi.

Blu: In sintonia con le altre opere di Annibale anche qui le stesure di blu sia sul cielo che sui manti sono state realizzate con oltremare e bianco di piombo . Mentre, come detto precedentemente, gli strati preparatori dell’originale e dell’aggiunta sono nettamente differenziati, dai prelievi effettuati sul cielo sia sull’aggiunta che sull’originale risulta che Carracci e Cassana hanno utilizzato lo stesso pigmento, il lapislazzuli. L’unica parte su cui è stata utilizzata l’azzurrite risulta essere il blu della veste dello storpio, suggerita dalla presenza di rame all’analisi XRF.

Verdi: Il verde utilizzato risulta essere terra verde, unita ad altre terre e ocra. L’effetto cromatico dell’utilizzo della terra verde si manifesta con tonalità poco sature rispetto ai pigmenti a base di rame (ad es. la malachite), ma un fattore positivo è la maggiore stabilità del pigmento. Anche nel Cristo in gloria l’utilizzo di un verde meno saturo è funzionale alle dominanti coloristiche del dipinto.

Rosa: I rosa sono realizzati con due stesure a base di lacca rossa, la prima caricata con maggior quantità di bianco di piombo, la seconda, più ricca di lacca, applicata per le velature più scure.

Gialli e bruni: Il giallo della corona di sant’Edoardo, dalle analisi XRF risulta invece essere giallo di piombo e stagno scurito con terre, utilizzato anche nella veste gialla. Il giallo del libro invece risulta essere a base di ocra, mentre gli effetti cangianti del giallo sopra il viola nel manto di sant’Ermenegildo, dalla lettura delle sezioni stratigrafiche, sembrerebbero ottenuti con una stesura di litargirio data successivamente sopra la lacca.

I bruni sono realizzati facendo uso di terre ed ocre.

Stato di conservazione

Il dipinto è stato in passato sottoposto ad un intervento di rintelatura di cui non è stata trovata documentazione. A differenza di quanto di solito si riscontra, esso non è stato foderato, ma solo appoggiato su una nuova tela, senza effettuarne l’incollaggio. L’intervento si è dimostrato nel tempo ancora valido, grazie anche al fatto che l’opera non presentava problematiche dovute a sollevamenti e perdite di strati preparatori e pittorici. La pellicola pittorica presentava una sovrapposizione di sporco di deposito e vernici ingiallite stese in maniera discontinua. In particolare erano evidenti nella parte destra del dipinto, sulla figura della Maddalena, addensamenti disomogenei di strati filmogeni corrispondenti a successive riverniciature effettuate in occasione di passati interventi. Tali addensamenti corrispondevano a pennellate stese in senso verticale, con gocciolamenti di vernice, ora ingiallita L’indagine agli ultravioletti ha mostrato diversi livelli di vernice: una fluorescenza generale su tutta l’opera e delle aree di addensamento con tonalità giallastra corrispondenti alle zone di maggiore accumulo. Nella parte sinistra gli addensamenti avevano un andamento diagonale corrispondente a pennellate di vernice aggiunte probabilmente in una seconda stesura.

Descrizione intervento

Sono stati prelevati quattro campioni, in modo selettivo, da sottoporre a spettrofotometria FTIR. Le aree indagate corrispondevano a zone dove gli addensamenti di vernice risultavano particolarmente disomogenei. Si ricercava la possibilità di individuare diverse qualità di resina impiegata in successivi restauri o l’eventuale presenza di una stesura originale. I risultati delle indagini hanno confermato la presenza di resina mastice, con una parte di ossalato di calcio, tracce di materiale proteico e tracce ancora più deboli di olio siccativo. Le tracce di materiale proteico possono essere riferite a consolidamenti dal retro o sul fronte effettuati con colle animali in precedenti interventi di restauro o manutenzione. La presenza di ossalato di calcio ha indicato la necessità di una leggera azione tramite chelante, in questo caso l’emulsione grassa con aggiunta di acido citrico è stata funzionale allo scopo.

La miscela a Fd 51,2, utilizzata anche in supportante di emulsione cerosa a pH neutro, è stata impiegata nella maggiore parte della pulitura, perché consentiva di avere un controllo più puntuale durante il procedere nelle fasi d’intervento.

Individuati i solventi tramite test di pulitura, si è proceduto con un intervento di assottigliamento progressivo e diversificato della vernice che ha permesso il recupero del cromatismo del dipinto e il bilanciamento dei piani pittorici.

I piccoli fori con le mancanze in corrispondenza dei chiodi sono stati saturati con uno stucco a base di Arbocel e Klucel, già sperimentato per la sua elasticità; su di essi è stata sovrapposta una stuccatura tradizionale, con colla di pelli e gesso, che permettesse dopo il livellamento di ricollegare la texture del dipinto. L’integrazione è stata condotta a tratteggio col metodo della selezione cromatica, con tecnica ad acquerello. I colori da restauro (Gamblin) sono stati utilizzati, dopo la verniciatura (con resina mastice diluita in White spirit) stesa a pennello, per arrivare all’esatto tono cromatico e risarcire, sempre a tratteggio, le parti dove piccole abrasioni o gocciolature interrompevano la compattezza della materia pittorica creando disturbi alla lettura

La fascia superiore del dipinto è da considerare a tutti gli effetti una componente dell’opera, inserita nella cornice monumentale e nel contesto espositivo museale di appartenenza.

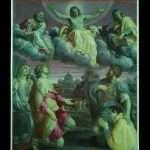

Dopo la pulitura ancora di più si evidenziava la differenza cromatica tra le due parti, in quanto la tela aggiunta era stata dipinta quando su tutto il dipinto erano già presenti gli strati di deposito e si era verificato un ingiallimento e un’alterazione della verniciatura protettiva

Non si è ritenuto corretto, da un punto di vista metodologico, intervenire direttamente tramite un accordo cromatico, seppur differenziato, sulla parte aggiunta da Niccolò Cassana in quanto si sarebbe realizzato un restauro pittorico non su una mancanza di colore ma su quella che a tutti gli effetti aveva ormai la valenza storica di un ampliamento

Sono state studiate molteplici proposte che tenessero in considerazione la rispondenza ai criteri precedentemente citati e, muovendosi nella direzione di cercare di coprire l’ampliamento senza intervenire direttamente sul colore, individuassero una soluzione esteticamente soddisfacente che rispondesse ai criteri di reversibilità

Si è optato per una soluzione che prevedesse di coprire la parte aggiunta con un inserimento cromatico nei toni del cielo Si è quindi realizzato un supporto rigido in legno avente le dimensioni della parte pittorica aggiunta dal Cassana, su cui è stata incollata una immagine fotografica stampata su tela. Tale immagine ripropone le caratteristiche pittoriche del dipinto realizzato da Annibale in quanto è stata ricavata, tramite montaggio fotografico, dalle altre parti dell’opera relative al cielo ed è stata scelta dopo innumerevoli prove di stampa per ottenere un tono cromatico adeguato. Dal momento che non si è potuta ottenere mediante la sola stampa una coincidenza cromatica, è stato necessario raggiungere il tono con progressive velature con colori ad acquerello. Su di esse è stata stesa una vernice sintetica (Laropal in White spirit) applicata a pennello in successive stesure, in modo da ottenere una lucentezza simile al resto del dipinto.

La tavoletta di legno, ancorata al dipinto con fasce reversibili, si distingue dall’originale per la materia e per porsi su un altro piano, rispetto al supporto a causa dello spessore (tre millimetri). Inoltre il tono cromatico, leggermente più chiaro, fa sì che questa parte non abbia una preponderanza sul resto del dipinto.

Nella verniciatura si doveva considerare il problema posto dal diverso livello di assorbimento della vernice riferibile sia alle stesure pittoriche che alla preparazione. Questo fattore era già valutato dal punto di vista estetico e tecnico nel Seicento. Nel caso specifico un’ulteriore problematica si poneva per il fatto che il dipinto è solo appoggiato su una tela di rifodero e quindi si verifica un ulteriore assorbimento differenziato legato alla presenza della prima tela. Per ovviare a questo le stesure di vernice protettiva sono state modulate sia nella diluizione che nella quantità, in particolare effettuando diverse verniciature sottili quando la precedente era quasi completamente asciutta, in modo da ottenere una ottimale saturazione dei colori e una lucentezza omogenea

Bibliografia

- Marco Ciatti, Luisa Gusmeroli, Claudio Seccaroni, Carlo Galliano Lalli, Giancarlo Lanterna, Federica Innocenti, La Pala di Annibale Carracci nella Galleria Palatina di Firenze, OPD 28, 2016 , pp.105-129.

- Odoardo Farnese, principe e cardinale, in Les Carrache et les décors profanes, atti del convegno (Roma, 2-4 ottobre 1986), Roma 1988, pp. 335-358.

- scheda di Silvia Ginzburg sul dipinto in Annibale Carracci, catalogo della mostra (Bologna, 22 settembre-7 gennaio 2007; Roma 25 gennaio-6 maggio 2007), Milano 2006, scheda n. VII.26, p. 350.

- Seccaroni, Lettura radiografica dei dipinti, in Caravaggio, Carracci, Maderno: la Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, Milano 2001, pp. 158-162.

- Moioli, C. Seccaroni, La Susanna e i vecchioni della Galleria Doria Pamphilj. Nota tecnica su un’opera tarda di Annibale Carracci, ‘Bollettino ICR’, n. s., 29, 2014, pp. 47-55.

Galleria fotografica

Particolare della radiografia del dipinto

Particolare del disegno preparatorio del braccio sinistro della Maddalena evidenziato dalla riflettografia IR a 2265 nanometri

Particolare del volto della Maddalena

Particolare del manto azzurro di sant’Odoardo nelle immagini in IR falso colore

Veduta di San Pietro dal Ponte Sant’Angelo, verso via del Banco di Santo Spirito

Retro del dipinto

Ripresa a luce radente del dipinto

Particolare della veduta di San Pietro durante la pulitura in fluorescenza UV

Particolare della figura di Cristo durante la pulitura

Particolare della figura di Cristo durante la pulitura in fluorescenza UV

Particolare di un putto durante la pulitura

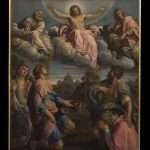

Il dipinto a fine pulitura

Il dipinto con il montaggio della parte sovrapposta per ricoprire l’allargamento

L’opera dopo il restauro ricollocata nella cornice

Particolari della Maddalena

Particolari della Maddalena

Particolari

Particolari di Odoardo

Altre attività

Scopri di più

Intervento di restauro Francesco Hayez, Corpus di disegni, XIX sec., Accademia di Brera, Milano

Intervento di restauro Volto Santo, VIII-IX sec., Cattedrale di San Martino, Lucca

Sezione successiva