Vetrata di Timoteo Viti dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino

- : Intervento di restauro

- Stato attività: concluso

Dati

- Denominazione operaVetrata di Timoteo Viti

- AutoriTimoteo Viti

- Periodo cronologico1518-1523

- Tipologia Oggettovetrata

- Materialivetro, piombo

- Misure4 antelli, ciascuno misura circa 80x57x3 cm e pesa intorno ai 9 kg

- CollocazioneGalleria Nazionale delle Marche di Urbino

- Strutture interne coinvolteScuola di Alta Formazione e StudioSettore restauro Materiali ceramici, plastici e vitreiLaboratorio scientificoLaboratorio fotografico

- Tipologia interventointervento conservativo

- Riferimento archivioGR 14517

- Durata interventonovembre 2023-marzo 2025

- Direzione storico-artisticaLaura Speranza

- Direzione tecnicaChiara Fornari

- RestauratoriChiara Fornari Daniele Angellotto Camilla Puccetti

- Indagini scientifiche Mario Bandiera Dominique Petrocchi

- Documentazione fotograficaCristian Ceccanti

- Enti e persone coinvolte

Luigi Gallo, direttore Galleria Nazionale delle Marche, Urbino

Giovanni Russo, funzionario storico dell’arte, Galleria Nazionale delle Marche

Chiara Alisi, ricercatrice presso l’ENEA-Casaccia

- Data inizio08/01/2024

- Data fine03/04/2025

Informazioni sull’attività

Informazioni sull’opera

Informazioni storico-descrittive

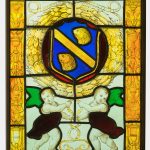

La vetrata cinquecentesca, attribuita al pittore urbinate Timoteo Viti, è costituita da quattro pannelli, detti antelli: nei due superiori è raffigurata l’Annunciazione mentre in entrambi gli inferiori si trova lo stemma della committenza, la famiglia dei Guidalotti.

L’opera può essere datata tra il 1518 e il 1523, un periodo compreso tra la consacrazione della Chiesa di Santa Maria della Torre a Urbino, collocazione originale dell’opera, e la morte di Timoteo Viti. La commissione è attribuita a Gabriele Guidalotti, in occasione del rifacimento della chiesa trecentesca e dell’ingresso della nipote nel convento annesso alla chiesa. Un’importante scoperta documentale ha rivelato che la collocazione originaria della vetrata non era sulla facciata, come ipotizzato da diversi storici, ma nel coro della chiesa. L’opera rimase in tale sede fino al novembre del 1866, quando, in seguito all’Unità d’Italia e alle soppressioni ecclesiastiche, divenne proprietà dello Stato: fu quindi trasferita nel neonato Museo dell’Istituto di Belle Arti di Urbino e, prima del 1897, entrò nelle collezioni del Palazzo Ducale, oggi Galleria Nazionale delle Marche.

L’analisi stilistica dell’opera ha rivelato notevoli affinità con altre creazioni di Timoteo Viti, la più significativa delle quali è la Madonna con Bambino e San Giovannino del 1505, il cui volto della Vergine risulta perfettamente sovrapponibile a quello della Madonna nella vetrata, suggerendo l’impiego dello stesso disegno preparatorio. Inoltre, sono stati individuati elementi comuni con le opere del maestro di Timoteo, il bolognese Francesco Francia, ad esempio nella vetrata raffigurante la Madonna con il Bambino nella chiesa di Santa Maria della Misericordia a Bologna e nell’organizzazione ravvicinata della composizione e nella cornice, analoga al Cristo Passo del 1506.

Tecnica esecutiva

Per quanto riguarda la tecnica di realizzazione della vetrata, un’arte definita da Vasari artificiosa e bellissima, si presume sia stata seguita la prassi rinascimentale, secondo cui un artista affermato, come Viti all’epoca, eseguiva la bozza e il cartone preparatorio in scala 1:1 e dipingeva a grisaglia, mentre l’esecuzione materiale veniva affidata a maestri vetrai. Si ipotizza che la vetrata sia stata realizzata dai frati vetrai domenicani, la cui attività è documentata fino alla fine del Quattrocento, oppure da maestranze itineranti giunte appositamente a Urbino.

Un discorso a parte deve essere fatto per le lastre in vetro, da cui vennero ricavate le 187 tessere che compongono l’opera. Le analisi scientifiche-archeometriche hanno rilevato che tutti i vetri di colore blu, verde, turchese, viola e incolore sono vetri silico-sodico-calcici ottenuti con l’impiego di ceneri sodiche, mentre i vetri gialli e rossi sono vetri potassici definiti secondo la letteratura come High Lime Low Alkali. Questo suggerisce centri di produzione e quindi provenienze differenti: i vetri prodotti con fondente sodico è probabile che siano stati realizzati in Italia, o comunque in zone dell’Europa mediterranea dove venivano utilizzati questi fondenti, mentre i vetri rossi e gialli, ottenuti con fondente potassico, è probabile che siano stati prodotti in zone dell’Europa centro-settentrionale.

Le analisi hanno inoltre permesso di caratterizzare i coloranti aggiunti sotto forma di minerali al vetro: per il vetro incolore è stato utilizzato il manganese come decolorante per neutralizzare l’effetto colorante del ferro, che si trova naturalmente nelle materie prime del vetro; al contrario sempre il manganese è stato usato come colorante nel vetro viola; le tessere blu contengono cobalto bivalente, probabilmente proveniente dalla regione dell’Erzebirge in Germania, considerando che è stato rilevato nickel come elemento accessorio; per il vetro turchese è stato impiegato il rame bivalente, mentre il verde è stato ottenuto da una combinazione di ferro trivalente e rame bivalente; le tessere gialle sono state realizzate mediante la tecnica della cementazione al giallo d’argento, in cui l’argento metallico, sotto forma di limatura, veniva steso con un legante organico su vetro incolore e poi cotto a circa 500°C; infine il vetro rosso è stato ottenuto per placcaggio, in cui un sottile strato di vetro rosso veniva fatto aderire su un vetro incolore, successivamente ricoperto da un ulteriore strato di vetro incolore.

La grisaglia impiegata ha una tipica colorazione nero-bruna e risulta composta da silice (vetrificante), piombo (fondente), e rame o ferro come coloranti della miscela; questa veniva applicata con un legante organico e successivamente il vetro veniva cotto a 500-600°C per consolidare la decorazione che si legava al supporto.

Stato di conservazione

La vetrata presentava una serie di alterazioni dovute in parte al normale invecchiamento e degrado del vetro e della grisaglia (fenomeni di corrosione e lisciviazione) e in parte ai vari interventi conservativi subiti nel tempo.

Si presume un primo intervento (probabilmente nel 1866, quando la vetrata è stata smontata dal coro della chiesa di appartenenza e trasferita all’Istituto di Belle Arti di Urbino) in cui la tessitura in piombo è stata smontata e sono state tagliate e riprofilate le tessere vitree in altezza.

Successivamente, in occasione della musealizzazione a Palazzo Ducale (in una data compresa tra il 1866 e il 1897), sono stati aggiunti dei vetri incolore nella parte bassa di ogni antello per adattare in altezza la vetrata alla cornice lignea delle finestre del Palazzo Ducale. Nello stesso momento sono stati aggiunti anche altri vetri dove la materia era mancante, mentre dove le tessere erano fratturate è stato utilizzato il sistema dei piombi aggiunti, che consiste nel connettere le fratture con il piombo, unica soluzione praticabile prima dell’invenzione delle resine. Durante questo intervento, sono anche state rimontate in maniera arbitraria le tessere della cornice a grottesca, senza rispettare la sequenza del disegno.

A questi danni si aggiungevano altri aspetti come il piombo che, con il suo profilo largo 1,2 cm, copriva parte della decorazione delle tessere. Inoltre l’assenza dello stucco di irrigidimento, solitamente presente tra anima in piombo e vetro, è stata probabilmente la causa di ulteriori fratture, sia semplici che multiple, su un totale di 39 tessere.

Si presume altresì che la vetrata sia stata pulita con sistemi poco consoni, che hanno causato graffi e abrasioni sia sulla superficie vitrea che sulla grisaglia. Inoltre erano presenti macchie di colofonia e di vernice che offuscavano la decorazione, e un film molto esteso di ossalato di calcio, gesso, nitrati e materiale silicatico (come rivelato dalle indagini diagnostiche).

Interventi precedenti

Sebbene non siano documentati, si suppone che la vetrata abbia subito due interventi conservativi: il primo è collocabile nel 1866, data in cui l’opera è stata smontata e trasferita all’Istituto di Belle Arti di Urbino; il secondo intervento è ipotizzabile in una data compresa tra il 1866 e il 1897, in occasione della musealizzazione a Palazzo Ducale.

Indagini diagnostiche

Per identificare le sostanze di degrado e di deposito sulla superficie delle tessere vitree, è stata utilizzata inizialmente la spettroscopia FT-IR portatile, una tecnica non distruttiva che consente di eseguire analisi rapide e dirette sulla superficie del campione. Per una caratterizzazione più dettagliata, è stato necessario il prelievo dalle aree di interesse di campioni che sono stati preparati in pasticche di bromuro di potassio (KBr): in questo modo, la spettroscopia FT-IR ha garantito una migliore risoluzione e precisione nello spettro infrarosso ottenuto.

Per ottenere il maggior numero di informazioni sulla composizione del vetro e della grisaglia, sono state effettuate analisi sia invasive che non invasive su vetri di diverse colorazioni: blu, verdi, gialli, rossi, viola, turchesi e incolore. Le prime indagini hanno impiegato la fluorescenza a raggi X (XRF), una tecnica non invasiva di analisi qualitativa che ha consentito di rilevare gli elementi chimici costituenti le tessere vitree e di identificare i coloranti utilizzati. Per confermare e approfondire quanto rilevato con XRF, dopo lo smontaggio della vetrata sono stati prelevati dei micro campioni di vari colori, scegliendo aree precedentemente nascoste dai profili in piombo. Questi campioni sono stati analizzati mediante microscopia elettronica a scansione con spettroscopia a dispersione di energia (SEM-EDS), tecnica di indagine che ha consentito di caratterizzare in modo più dettagliato la composizione chimica dei vetri, integrando i risultati qualitativi con dati quantitativi. Infine, per l’esatta identificazione dei coloranti è stata impiegata la spettroscopia di riflettanza a fibre ottiche (FORS), integrata dalla spettroscopia Raman.

Per valutare l’eventuale insorgenza di alterazioni chimiche o danni alla superficie del vetro e della grisaglia, sono state condotte analisi sui campioni sia prima che dopo l’applicazione delle varie soluzioni chelanti. Le prime indagini sono state condotte utilizzando lo stereomicroscopio in luce riflessa che ha permesso di documentare la superficie di tutti i campioni, acquisendo immagini con diversi ingrandimenti al fine di individuare eventuali alterazioni dal confronto tra il pre e post trattamento. Per verificare eventuali variazioni cromatiche, sono state effettuare misurazioni colorimetriche per determinare le differenze di luminanza, componente rossa, componente gialla, lucentezza e il valore di delta E. Per confermare e approfondire i dati ottenuti, infine, sono stati prelevati microcampioni sia prima che dopo il trattamento: tali campioni sono stati analizzati mediante microscopia elettronica a scansione con spettroscopia a dispersione di energia (SEM-EDS). In questo modo, è stato possibile ottenere dati quantitativi sugli elementi presenti nel campione e sulla loro concentrazione prima e dopo il trattamento, permettendo di valutare l’effettiva azione dei chelanti sul vetro e sulla grisaglia.

Descrizione intervento

L’intervento di restauro è iniziato con lo smontaggio della cornice lignea e la realizzazione di grafici fatti a mano in cui sono state riportate la forma delle tessere e la disposizione del piombo per permettere la catalogazione alfanumerica di ogni pezzo. Una volta rimossi i piombi ottocenteschi, le tessere sono state riposte in scatole di legno contenenti il grafico sul fondo per mantenere la posizione originale durante tutte le operazioni di restauro.

A seguito di alcuni test per la rimozione dei depositi superficiali, la pulitura preliminare del vetro è stata eseguita con acqua demineralizzata addensata in agar-agar al 2% e applicata a freddo in forma di lastra. I depositi ammorbiditi sono stati facilmente rimossi con un cotoncino inumidito di acqua demineralizzata, restituendo una superficie ancora interessata dal film di ossalato di calcio. Nella seconda fase della pulitura, grazie alla collaborazione con l’ENEA-Casaccia (dott.ssa Chiara Alisi), sono stati impiegati due ceppi batterici denominati SH7 (specie Serratia ficaria, isolato da una miniera di Ingurtosu in Sardegna) e TPBF11 (specie Cellulosimicrobium cellans, estratto dalla tomba Mercareccia a Tarquinia) supportati in gomma xantano al 6%. La combinazione del ceppo SH7, indicato per la rimozione di oli e proteine, e del ceppo TPBF11, efficace nel solubilizzare composti minerali, ha consentito di ammorbidire il film di ossalato, in gran parte asportato con l’ausilio di cotoncini inumiditi in acqua demineralizzata; la pulitura è stata infine perfezionata con l’ausilio di matite gomma.

Completata la pulitura, si è passati all’incollaggio delle tessere fratturate: a questo scopo è stata utilizzata la resina epossidica bicomponente cicloalifatica HXTAL, ampiamente utilizzata nel restauro di manufatti in vetro. Per riavvicinare i frammenti e mantenere una planarità perfetta, sono stati usati morsetti a molla in plastica, e a cavallo della frattura sono stati applicati i ponti metallici di ottone, fissati con adesivo ciano acrilato: la resina è stata applicata in frattura monitorando la penetrazione con luce radente; le tessere sono poi state posizionate in verticale e dopo una settimana i ponti metallici sono stati rimossi.

Per ricollocare le tessere che erano state montate arbitrariamente nella cornice a grottesca, è stato realizzato il disegno in scala 1:1 della decorazione completa, riuscendo così a correggere la sequenza modulare della grisaglia. A questo punto è stato possibile comprendere l’entità delle mancanze del vetro, che sono state trattate in due modi distinti.

Per quelle di dimensione maggiore sono stati utilizzati vetri di nuova produzione tagliati su misura, seguendo le forme e le dimensioni delle mancanze e poi decorandoli con la grisaglia, che è stata graffiata verticalmente per distinguere le integrazioni dalle tessere originali secondo un metodo ormai consolidato (si veda il restauro delle vetrate della Biblioteca Laurenziana di Firenze). La colorazione è stata data secondo l’antica tecnica del giallo d’argento, ovvero una miscela rosso scuro composta d’argento applicata sul retro delle tessere, che poi sono state cotte a 600°C per consolidare sia la decorazione a grisaglia che il giallo argento.

Per quanto riguarda le lacune di dimensioni più ridotte, si è scelto di intervenire con resina HXTAL, facendo calchi siliconici per le mancanze più estese e impiegando del nastro adesivo per le micro mancanze, metodi che hanno consentito di contenere in modo preciso la resina di per sè molto fluida. La colorazione della resina, altrimenti incolore, è stata ottenuta aggiungendo pigmenti specifici per vetro (vitrail) così da avvicinarsi alla cromia originale delle tessere. Le eccedenze di resina sono state levigate utilizzando punte abrasive di diversa durezza, via via decrescente, seguite da una lucidatura finale con un micro abrasivo in pasta e dall’applicazione di uno strato di vernice (Regal Varnish gloss) unicamente sulle integrazioni.

In seguito la grisaglia è stata consolidata in maniera localizzata con un prodotto a base di silice nanostrutturata (Siox-5 RE 36 di Siltea srl): la scelta è stata frutto della comparazione sperimentale con altri 4 prodotti della stessa linea (Siox-5 RE 16, 16C, 20, 20C) a seguito di test di invecchiamento termoigrometrico effettuati presso il laboratorio scientifico dell’Opificio.

Per il rimontaggio sono stati scelti nuovi profili in piombo, larghi 8mm: il profilo è stato tagliato a misura e le tessere sono state inserite al suo interno partendo da un lato e proseguendo verso l’altro, fermandole via via con piccoli tasselli di piombo inchiodati su una tavola di legno. L’operazione è stata resa difficoltosa sia dagli spessori differenti delle varie tessere, sia dal fatto che avevano forme irregolari e angoli acuti. Completato il rimontaggio, si è proceduto con la saldatura dei giunti tra i profili in piombo, prima nel recto e poi nel verso della vetrata. Infine, è stato eseguito un trattamento di stuccatura per sigillare lo spazio tra l’anima in piombo e il vetro. Lo stucco è stato preparato secondo il metodo antico, ovvero con una miscela composta da bianco di spagna come inerte, olio di lino cotto come legante e pigmentato con nero fumo. La stuccatura è stata eseguita solo sul retro e a spatola per non intaccare la grisaglia. I piombi sono stati poi patinati per ottenere un aspetto estetico armonioso.

La progettazione di un nuovo telaio è stata preceduta da un’attenta analisi dei quattro antelli: le cornici a grottesca suggeriscono che i pannelli fossero separati l’uno dall’altro e le raffigurazioni fanno supporre una sequenza orizzontale, con al centro l’annunciazione e ai lati gli stemmi, perché in questa configurazione i due angeli più prossimi alla scena guardano uno verso l’arcangelo e l’altro verso la Vergine, mentre quelli più esterni verso lo spettatore. Tuttavia, non avendo documentazione certa di questa sistemazione, in accordo con la Galleria Nazionale delle Marche si è scelto di realizzare quattro telai separati per lasciare il più possibile libertà di scelta durante l’allestimento.

I telai sono stati progettati per essere facilmente smontabili ma estremamente resistenti: ciascuno è dotato di un controtelaio in ferro, che funge da supporto strutturale per gli antelli; uno strato di neoprene fra telaio e vetro e fra controtelaio e vetro riduce le sollecitazioni meccaniche e compensa eventuali dislivelli; telaio e controtelaio sono uniti tramite viti filettate, disposte lungo tutti i lati della struttura.

Per la realizzazione di entrambe le strutture sono stati utilizzati 32 profili ad L in ferro, tagliati alle estremità a 45° e successivamente forati lungo i lati per l’inserimento delle viti; i profili poi sono stati saldati due per volta negli angoli a formare il telaio. Le 16 barre di rinforzo in ferro ottocentesche sono state recuperate e riutilizzate, dapprima sgrassandole con acetone e poi pulendole meccanicamente con spazzoline metalliche. Successivamente sono state saldate al controtelaio, proteggendole con vernice Soter. Il nuovo telaio è stato verniciato e la vetrata rimontata tra telaio e controtelaio, legando le barre di sostegno con filo di rame saldato alla tessitura in piombo.

La fase finale del restauro ha interessato l’integrazione pittorica delle lacune nella grisaglia e delle decorazioni mancanti sulle parti in resina, con colori a vernice Gamblin adottando la tecnica del puntinato. Il ritocco sulle integrazioni in resina è stato eseguito su un tavolo luminoso, utilizzando come guida da ricalcare dei disegni su lucido delle parti mancanti. Le integrazioni sulla cadute di grisaglia sono state facilitate dalla presenza di un’impronta netta e ben delineata, osservabile in luce riflessa sulla superficie del vetro.

Bibliografia

“Il restauro della vetrata cinquecentesca di Timoteo Viti dalla Galleria Nazionale delle Marche: innovazioni nello studio di chelanti e batteri per la rimozione dell’ossalato di calcio e consolidamento con silice nanostrutturata“, tesi di laurea di Camilla Puccetti, SAFS dell’Opificio delle Pietre Dure, a.a. 2023-2024

Galleria fotografica

FASE PRIMA RESTAURO

FASE DOPO RESTAURO

FASE DOPO RESTAURO

FASE DOPO RESTAURO

FASE DOPO RESTAURO

Altre attività

Scopri di più

Intervento di restauro Francesco Hayez, Corpus di disegni, XIX sec., Accademia di Brera, Milano

Intervento di restauro Volto Santo, VIII-IX sec., Cattedrale di San Martino, Lucca

Sezione successiva