Donatello e bottega, San Girolamo, 1460 ca., Pinacoteca Comunale, Faenza

- : Intervento di restauro

- Stato attività: concluso

Dati

- Denominazione operaSan Girolamo

- AutoriDonatello e bottega

- Periodo cronologico1460 ca.

- Tipologia Oggettoscultura lignea policromastatua

- Materialilegno intagliato e dipinto

- CollocazionePinacoteca Comunale, Faenza (RA)

- Strutture interne coinvolteSettore restauro Sculture lignee policrome

- Tipologia interventoindagini diagnosticheintervento conservativoprogetto di restauro

- Riferimento archivioGR 13446

- Direzione storico-artisticaLaura Speranza

- RestauratoriPeter Hans Stiberc

- CollaboratoriRestauratori esternI: Elena Burchianti

- Indagini scientificheStratigrafie, SEM, FT-IR: Giancarlo Lanterna Federica InnocentiAnalisi del legno Isetta TosiniXRF: Claudio Seccaroni, Pietro Moioli, ENEA RX: Ottavio CiappiTAC: San Pier Damiano Hospital, Faenza

- Documentazione fotograficaPeter Hans Stiberc Giuseppe Zicarelli

Informazioni sull’attività

Informazioni sull’opera

Informazioni storico-descrittive

La scultura lignea, capolavoro conservato nella Pinacoteca Comunale di Faenza, proviene dalla cappella della famiglia Manfredi nella chiesa di San Girolamo degli Osservanti. La committenza dell’opera è attribuibile ad Astorgio II Manfredi, signore della città di Faenza, il quale era in stretti rapporti con la famiglia De’ Medici in quanto assoldato dalla repubblica fiorentina dal 1446. L’opera era esposta in una nicchia della cappella dedicata a San Girolamo, dove lo stesso Astorgio venne sepolto, ed è entrata a fare parte della Pinacoteca in seguito alle soppressioni postunitarie del 1866.

Il primo ad attribuire la scultura a Donatello è Giorgio Vasari che nelle sue celebri vite assegnò all’artista due opere faentine «nella città di Faenza lavorò di legname un San Giovanni et un San Girolamo, non punto meno stimati che l’altre cose sue». L’attribuzione è stata molto discussa negli studi storico-artistici tra Donatello, Donatello e bottega e più recentemente anche Bertoldo di Giovanni.

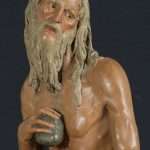

Il Santo è rappresentato come un eremita penitente nel deserto: è un uomo anziano, in piedi su di una base a forma di collinetta, completamente nudo, con la testa inclinata a sinistra, caratterizzata dalla folta chioma grigia che ricade sul petto insieme alla lunga barba. Nella mano sinistra tiene un sasso, col quale si percuote il petto. Nella mano destra reggeva probabilmente una croce, verso la quale sarebbe rivolto lo sguardo. Il sorprendente realismo dell’immagine ha certamente contribuito al notevole interesse che ha suscitato e continua a suscitare.

Tecnica esecutiva

Caratteristiche costruttive

La scultura è ricavata da un unico tronco di pioppo, già stagionato al momento dell’intaglio vista la presenza di spacchi da ritiro al momento della lavorazione, confermati dalla presenza di stucco originale al loro interno. Sono elementi aggiunti soltanto l’avambraccio sinistro, compresa la mano e una parte del sasso nella mano destra. Tramite l’analisi tomografica si evidenzia come l’opera non sia svuotata all’interno, ma eseguita in maniera ottimale grazie all’utilizzo di una porzione non centrata del tronco. Il midollo è limitato il più possibile nella sola parte sinistra del busto e nella base, mentre non è contenuto nella testa e nelle gambe. Tale scrupolosità nell’esecuzione dell’intaglio ha limitato la formazione di spacchi radiali alla sola base.

La rifinitura dei particolari plastici

Le immagini 3D della tomografia ci mostrano che la definizione del modellato è in gran parte ottenuta con lo stucco. Le piante attaccate al sasso sono eseguite interamente in gesso, così come i capelli e la barba, modellati su di un’anima lignea e un’armatura in stoppa. Si notano definizioni della forma create con l’uso del gesso sulle caviglie, sugli stinchi, all’anca e alle spalle, l’esecuzione della pelle che si piega sul ventre e sulle costole, rifiniture sulle braccia, sui bicipiti e sulle spalle. I genitali sono quasi interamente eseguiti in gesso, come lo sono completamente tutte le vene varicose e gonfie. Si tratta evidentemente di un passaggio di lavoro programmato fin dal principio e volto alla definizione dei numerosi dettagli plastici, non ancora elaborati nell’intaglio ligneo.

Stucco e preparazione di gesso

È difficile distinguere lo stucco usato per modellare i volumi dalla preparazione a gesso e colla per il colore.

La TAC evidenzia la presenza di una materia uniforme quasi ovunque, sopra la quale ne appare, sporadicamente, un’altra più radiopaca. È possibile che la materia più radiopaca in superficie rappresenti i residui dello strato preparatorio per il colore, in parte consumato durante la levigatura. Le stratigrafie ci segnalano la presenza di due differenti stesure superficiali di gesso, una grossolana e successivamente una più ricca di colla animale, attribuibili alla vera e propria preparazione al colore. Nel gesso viene segnalata la presenza di Feldspati e di Celestina, possibili addensanti per ottenere un gesso più modellabile (stucco)

Colore

Trattandosi di una figura nuda, il colore è limitato alla resa dell’incarnato, dei capelli, della barba, dei peli pubici, della base con la roccia e al sasso nella mano, oltre ad alcune rifiniture. L’incarnato consiste in una semplice stesura di bianco di piombo, con ocra rossa a diretto contatto con la preparazione in gesso. L’arrossamento della pelle sulle ginocchia, sulle gote e negli angoli delle palpebre, è ottenuto tramite velature. Sottili pennellate brune accentuano le rughe sulla fronte e alla radice del naso. I capelli, la barba e le sopracciglia sono realizzati tramite una base giallo-verdastra e una velatura grigia. Singoli capelli e peli sono eseguiti tramite pennellate bianche sull’incarnato. La zona dei peli pubici è conservata relativamente bene e può darci un’idea di come fossero le rifiniture su barba e capelli, ormai perdute. Sulle mani e sui piedi si trovano i resti del colore che disegnava le unghie.

Stato di conservazione

A livello del supporto la scultura presenta una vecchia infestazione d’insetti xilofagi. La maggior parte dei fori di sfarfallamento è stata chiusa durante i restauri pregressi, ma la TAC ci ha mostrato la numerosa quantità di gallerie scavate dalle larve all’interno del legno indebolendolo. La presenza del midollo nella base, ha contribuito alla formazione di due spacchi radiali che l’attraversano. Altri spacchi radiali, di minore incidenza, si possono individuare tramite la tomografia all’interno della scultura, nella parte superiore del torace.

Lo stucco impiegato per rifinire i volumi, per la sua natura rigida, è esposto al distacco dal supporto in presenza di variazioni dimensionali, in rapporto all’umidità relativa. Nonostante tale criticità, soltanto nelle ciocche dei capelli sono stati rilevati alcuni punti staccati, oltre a vari sollevamenti della preparazione e del colore.

L’incarnato presenta innumerevoli graffi e sbucciature provocati da una rimozione meccanica della ridipintura ottocentesca, effettuata nel 1940/1941. I capelli e la barba, invece, sembrano stati puliti con solventi, probabilmente uno “sverniciatore”. Anche dove la materia pittorica è sopravvissuta, mancano quasi tutte le velature superficiali e buona parte delle rifiniture eseguite a punta di pennello. L’intera superficie era interessata da numerosi residui di ridipintura, localizzati principalmente nelle zone meno accessibili del modellato.

Interventi precedenti

Come descritto nel catalogo della mostra “Firenze restaura” del 1972, il San Girolamo è stato restaurato nel 1845 ricorrendo, come era in uso, ad una completa ridipintura. Durante il restauro sono stati chiusi i fori di sfarfallamento ed integrate alcune dita lacunose: l’alluce del piede destro, il pollice e il medio della mano sinistra, il mignolo della mano destra. Anulare e mignolo della mano sinistra erano state, invece, solo in parte stuccate alterandone le dimensioni. Quasi cento anni dopo, tra il 1940 e il 1941, quando una comprensione più adeguata della scultura lignea cominciava a diffondersi, è stata nuovamente restaurata da Averardo Lumini al Gabinetto Restauri della Soprintendenza delle Belle Arti di Firenze, recuperando la policromia originale.

Infine, negli anni ’80, il restauratore Ottorino Nonfarmale pare abbia eseguito un consolidamento.

Non è ben chiaro a quando risalga la modifica della base con l’aggiunta di un meccanismo girevole e delle maniglie, se al primo restauro del 1845 o al contesto della nuova collocazione della scultura all’interno del Museo Civico.

Descrizione intervento

L’intervento è stato suddiviso in due fasi successive in quanto realizzato in occasione della mostra “Fece di scoltura di legname e colorì. Scultura del Quattrocento in legno dipinto a Firenze”. Prima della mostra sono state eseguite le operazioni per la messa in sicurezza e la presentazione dell’opera:

– Intervento di fermatura del colore con colla animale.

– Abbassamento delle abrasioni e delle raschiature del colore più visibili tramite ritocco pittorico ad acquerello.

Il restauro vero e proprio ha avuto luogo dopo la chiusura della mostra:

– Dopo le consuete prove di pulitura, i residui della ridipintura presenti nelle zone meno accessibili dell’opera sono stati rimossi a bisturi, con l’aiuto di lenti d’ingrandimento, dimostrandosi la tecnica più efficace e sicura per garantire un risultato perfetto. Alcuni vecchi ritocchi non sono stati rimossi in quanto intonati e in buone condizioni. Con la rimozione delle ridipinture, sono riemerse rifiniture pittoriche come le pennellate che disegnano le sopracciglia, le rughe intorno al naso e sulla fronte, i residui del colore delle unghie dei piedi e alcune pennellate che rappresentano singoli capelli e peli della barba. La scoperta più importante sono stati gli occhi che, presumibilmente durante il restauro ottocentesco, in previsione di una ridipintura integrale dell’opera, erano stati totalmente ristuccati diventando apparentemente ciechi. La pulitura ha fatto riemergere anche vecchie stuccature e ritocchi alterati da rimuovere.

– Le dita integrate della mano sinistra, rimaste sostanzialmente a legno, sono state modificate dove la forma era toppo differente dall’altra mano.

– Le lacune e le dita rimodellate sono state stuccate con gesso di Bologna e colla animale, imitando l’andamento della superficie pittorica.

– Le stuccature negli incarnati sono state ritoccate a selezione cromatica molto fine con colori Gamblin, ad eccezione delle porzioni delle dita modificate, dove la selezione è stata eseguita in modo più “aperto” per differenziarla dai ritocchi sull’intaglio originale. Quest’ultima è stata eseguita con colori ad acquerello. Le abrasioni sono state abbassate di tono con velature ad acquerello.

– La figura del Santo non è stata verniciata in quanto il colore presentava una sua intrinseca lucentezza e compattezza, mentre la base e le dita rifatte sono state protette con una vernice Regalrez (50/50 gloss/mat).

Bibliografia

- BALDINI, P. DAL POGGETTO, Firenze restaura, Sansoni, Firenze, 1972, p. 43.

- LUCIDI, «Fece di scoltura di legname e colorì». Scultura del Quattrocento in legno dipinto a Firenze. Catalogo della mostra a cura di A. Bellandi, Giunti, Firenze, 2016, p. 166.

- H. STIBERC, M. MERCANTE, F. INNOCENTI, G. LANTERNA, P. MOIOLI, C. SECCARONI, Il San Girolamo della Pinacoteca comunale di Faenza. Revisione di due restauri storici del 1845 e del 1940, in OPD Restauro n. 30, Centro Di, Firenze, 2018, pp. 151 – 168.

- H. STIBERC, St. Jerome in the Pinacoteca Comunale in Faenza. A Carved and Modeled Sculpture, in Bertoldo di Giovanni, The Renaissance of Sculpture in Medici Florence. Catalogo della mostra a cura di A. NG, A. J. NOELLE e X. F. SALOMON, The Frick Collection, New York, 2019, pp. 273 – 289.

- NG, scheda St. Jerome in Bertoldo di Giovanni, The Renaissance of Sculpture in Medici Florence. Catalogo della mostra a cura di A. NG, A. J. NOELLE e X. F. SALOMON, The Frick Collection, New York, 2019, pp. 417 – 423.

Galleria fotografica

Dopo il restauro del 2016/17

TAC, sezione sagittale. Si notano la traccia chiara del midollo, in bianco le parti in stucco e la quantità di gallerie di insetti xilofagi

TAC, rappresentazione 3D. In bianco le parti in stucco più consistenti

Particolare dopo il restauro

Immagine 3D basata sui dati dalla TAC. Rappresentazione differenziata delle parti in legno e delle parti in stucco(gesso)

Prima del restauro del 1940 con la ridipintura del 1845

Particolare prima del restauro del 2016/17. Si nota la quantità di abrasioni e di residui di ridipintura

Particolare in fluorescenza UV. Sono evidenziati i ritocchi in tono scuro e le abrasioni in chiaro

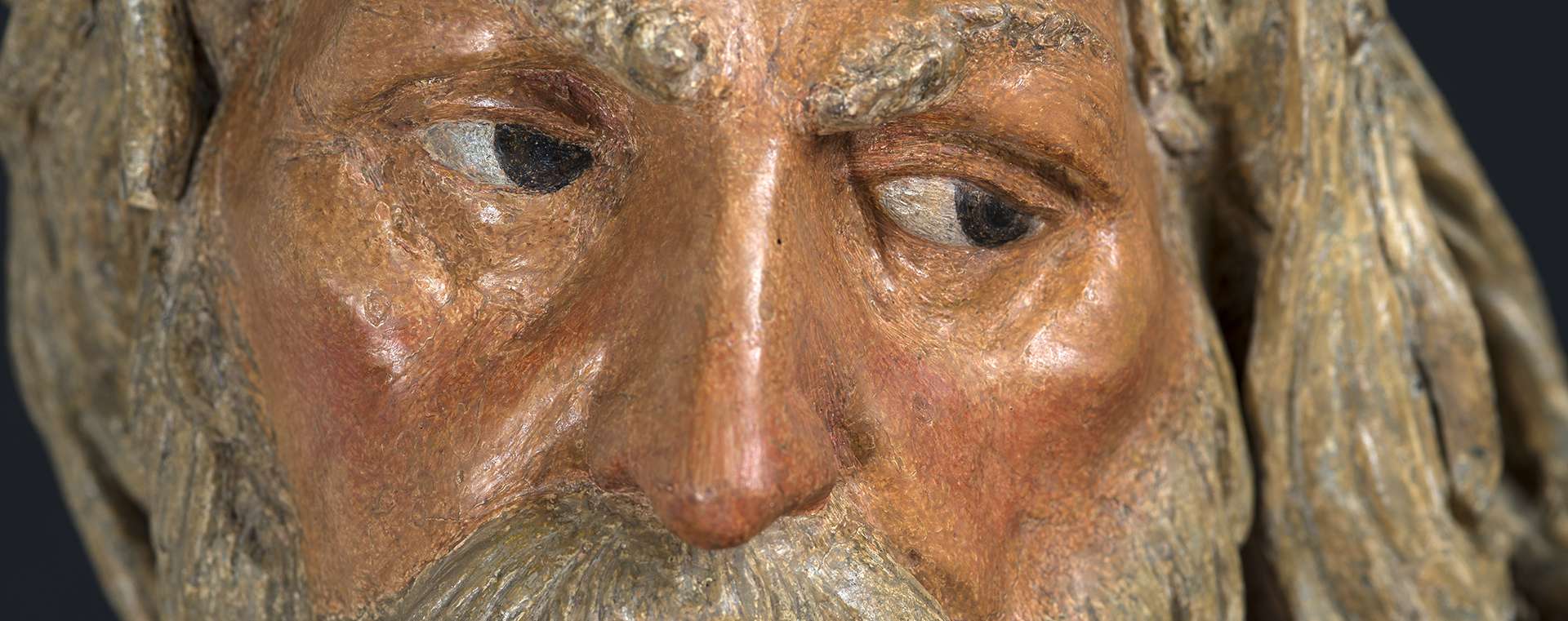

Particolare del viso. Si notano le numerose abrasioni, gli occhi e le palpebre coperti di stucco

Particolare del viso dopo il restauro

Particolare dell’occhio destro durante la rimozione dello stucco da occhio e palpebra

Particolare dei piedi dopo la pulitura e la stuccatura

Particolare dei piedi dopo il ritocco a selezione cromatica

Particolare del capo dopo il restauro

Altre attività

Scopri di più

Intervento di restauro Francesco Hayez, Corpus di disegni, XIX sec., Accademia di Brera, Milano

Intervento di restauro Volto Santo, VIII-IX sec., Cattedrale di San Martino, Lucca

Sezione successiva