Clemente Susini, Venerina, 1782 ca., Museo di Palazzo Poggi, Bologna

- : Intervento di restauro

- Stato attività: concluso

Dati

- Denominazione operaVenerina

- AutoriClemente Susini

- Periodo cronologico1782 ca.

- Tipologia Oggettomodello

- Materialicera

- CollocazioneMuseo di Palazzo Poggi, Bologna

- Strutture interne coinvolteSettore restauro Materiali ceramici, plastici e vitrei

- Tipologia interventointervento conservativoprogetto di restauro

- Riferimento archivioGR 12745

- Durata intervento2010-2011

- Direzione storico-artisticaLaura Speranza

- Direzione tecnicaAndreina Andreoni Francesca Kumar

- RestauratoriChiara Gabbriellini Francesca Rossi Filippo Tattini

- Indagini scientificheDirezione scientifica: Monica Galeotti

- Documentazione fotograficaMarco Brancatelli Gabriella Grementieri Francesca Rossi Filippo Tattini

Informazioni sull’attività

Informazioni sull’opera

Informazioni storico-descrittive

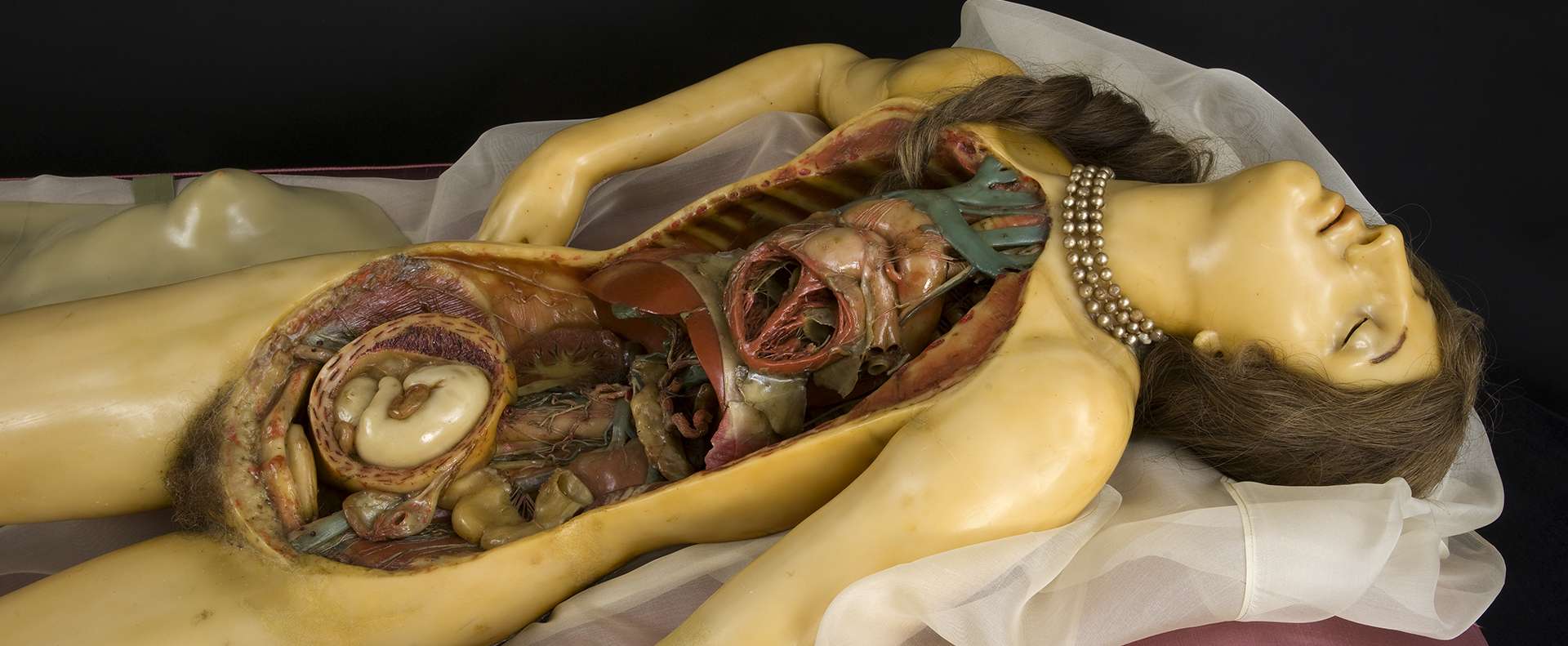

Il modello in cera di giovane donna giacente detta Venerina realizzata da Clemente Susini intorno al 1782, è giunta presso i laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze a febbraio 2010.

L’opera, raffigurata in atteggiamento morente, con le membra rilassate che ricadono morbidamente lungo il corpo, il capo riverso, gli occhi socchiusi e le gambe leggermente sollevate e incrociate, è costruita con una verosimiglianza ed una naturalezza straordinaria

Tecnica esecutiva

Il modello anatomico, realizzato con una miscela a base di cera vergine d’api e sostante naturali (resine), é cavo all’interno e pesa nel suo insieme circa dieci chilogrammi. La capigliatura è di natura organica.

Grazie alla documentazione fotografica in trasparenza e del retro dell’opera, si è potuto osservare l’applicazione a tergo di tela cerata a trama larga e un impasto di cera e resina come rinforzo dei punti di incollaggio delle varie porzioni di modellato.

Gli undici organi estraibili dal modello, concepiti con un intento didattico-scientifico, attualmente sono esposti a fianco della Venerina, ma in origine erano collocati all’interno del corpo. Anch’essi oggetto di pregressi interventi di restauro, attualmente non rientrano più nella loro ubicazione originale in quanto deformati in seguito ad una conservazione non idonea.

Sul palmo della mano sinistra è presente un perno metallico, probabilmente originale, che doveva funzionare da collegamento tra il braccio e il fianco e che attualmente ha perso l’efficacia e il compito di contenimento degli oscillamenti dell’arto sinistro.

Stato di conservazione

La cera ha evidenziato fin da subito una problematica legata principalmente alla sua conservazione strutturale, ed è pertanto su questo aspetto che si è concentrato l’attuale restauro. L’opera, pur essendo stata oggetto di un “recente” intervento di manutenzione eseguito nel 1999, che ha seguito e rispettato le metodologie e i principi del restauro moderno, presentava sul collo, sulle giunture degli arti superiori e lungo i fianchi delle fratture e fessurazioni di pregresso accadimento, avvenute durante errate movimentazione dell’opera nel corso dei secoli. La presenza di questa tipologia di degrado ha indirizzato il nostro intervento sul consolidamento della struttura, al fine di fermare il progressivo distacco degli arti e conferire quella stabilità e compattezza al modello, tale da assicurare la sua integrità nel tempo.

La posa piuttosto articolata, l’estrema leggerezza del manufatto, le errate movimentazioni dell’opera, hanno generato una serie di fessurazioni, distacchi e fratture localizzate nei punti più fragili della figura.

La giacitura dell’opera su un supporto espositivo ligneo, pertanto rigido e con ogni probabilità non coevo alla realizzazione, ha ulteriormente aggravato questa condizione rivelandosi del tutto inadeguato ad accogliere un’opera così complessa e delicata. La stessa torsione del corpo lascia presupporre che in origine, il modello fosse stato concepito per essere adagiato nel modo più naturale possibile su un supporto morbido, come peraltro confermano altri esempi di cere anatomiche conservate al Museo della Specola di Firenze. L’uso dei ceroplasti fiorentini di posare le figure intere su materassi corredati di cuscini rivestiti in seta, ci fa ipotizzare che in questo caso, il sostegno morbido originale sia andato perduto. Soltanto la testa e le spalle erano sorrette da un “cuscino” rigido realizzato in gesso mascherato da un tessuto in seta, che non solo si è rivelato inadatto ad accompagnare le sinuosità del modellato, ma ha dato origine a pressioni localizzate sui pochi punti d’appoggio, aggravando le fratture della materia.

Interventi precedenti

L’opera è stata restaurata nel 1999. L’intervento è consistito nella pulitura superficiale e nella realizzazione di integrazioni materiche lungo le fratture degli arti superiori e dei fianchi.

Non è possibile comprendere il periodo storico nel quale il materasso originale sia stato eliminato ed inserito il cuscino di sostegno in gesso.

Indagini diagnostiche

La Termografia Assiale Computerizzata (TAC), effettuata per studiare la struttura interna del modello, ha confermato la totale assenza di un’armatura di sostegno metallica, o di altro materiale rigido e di riempimento. Tra gli organi interni superiori, solo il fegato è risultato di una materia diversa; gesso rivestito di cera pigmentata.

Descrizione intervento

L’intervento di restauro si è concentrato su due obiettivi fondamentali. Il primo, ha riguardato la progettazione e la realizzazione di una struttura di sostegno che interrompesse le fessurazioni in atto della cera e che assicurasse una stabilità definitiva all’opera. Il secondo obiettivo ha riguardato il completamento del supporto espositivo con la realizzazione ex-novo di un materasso “morbido” atto ad accogliere una materia così delicata come la cera.

Non potendo movimentare e soprattutto capovolgere l’opera, per poter realizzare la nuova struttura di sostegno è stato necessario eseguire un calco della superficie tergale con gomma siliconica, rinforzata con resina epossidica impastata con fibre di carbonio. Successivamente, si è proceduto alla realizzazione in gesso della forma positiva della schiena, sulla quale si è potuto lavorare in completa sicurezza, trattandosi di una copia della parte posteriore. La struttura definitiva di sostegno è stata realizzata in fibra di vetro, con l’ausilio del sottovuoto per ottenere uno spessore omogeneo e sottile (circa 2 mm) e rendere esteticamente meno invasiva la nuova struttura. Il risultato ottenuto è quello di un materiale leggerissimo e allo stesso tempo resistente, perfettamente reversibile in quanto incollato alla superficie della cera e invisibile all’osservatore in quanto si sviluppa sul retro della schiena e delle braccia della scultura.

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo supporto espositivo, è stato riproposto in chiave moderna un materasso correlato di cuscino, adeguatamente sagomato per accompagnare la forma della testa e delle spalle evitando punti localizzati di pressione. Per meglio adempiere a tale funzione il supporto è stato realizzato in “memory”, materiale termoelastico ad alta tecnologia concepito per una corretta distribuzione del peso delle parti anatomiche. Il materasso ed il cuscino sono stati infine rivestiti di un tessuto rosa in taftà di seta correlato di un velo beige crepeline sempre in seta.

Per quanto riguarda l’intervento estetico di restauro si è proceduto inizialmente con una microaspirazione del deposito di particellato atmosferico e una pulitura per via umida della superficie. L’intervento più impegnativo ha interessato la revisione delle vecchie integrazioni materiche con la loro rimozione e sostituzione con un nuovo impasto a base di cera paraffina e resina vegetale. Le stuccature sono state infine uniformate pittoricamente al resto della superficie con colori a vernice.

Il restauro delle opere in cera, anche se entusiasmante mette sempre a dura prova noi operatori del settore, in quanto si ha a che fare con manufatti estremamente complessi e poco conosciuti. Aver potuto lavorare su un’opera di questo tipo, sia per la materia fragile di cui è composta, sia per la dimensione, ha permesso di studiare e sperimentare nuovi materiali, oltre che risolvere problematiche di ancoraggio e consolidamento. L’intervento innovativo proposto per la creazione della struttura di sostegno della Venerina è il primo e unico nel suo genere. Ci auguriamo che possa costituire un esempio da applicare ad altre opere ed avviare uno studio più approfondito sulla conservazione di questa tipologia di opere, pertinenti al campo delle arti “minori”.

Altre attività

Scopri di piùSezione successiva