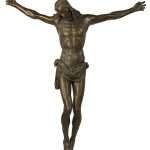

Benedetto da Maiano, Crocifisso, seconda metà XV sec., Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze

- : Intervento di restauro

- Stato attività: concluso

Dati

- Denominazione operaCrocifisso

- AutoriBenedetto da Maiano

- Periodo cronologicoseconda metà XV sec.

- Tipologia Oggettocrocifissoscultura lignea policroma

- Materialilegno intagliato e dipinto

- CollocazioneCattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze

- Strutture interne coinvolteSettore restauro Sculture lignee policrome

- Tipologia interventointervento conservativoprogetto di restauro

- Riferimento archivioGR 12777

- Direzione storico-artisticaLaura Speranza

- Direzione tecnicaPeter Hans Stiberc

- RestauratoriPeter Hans Stiberc Andrea Santacesaria

- CollaboratoriRestauratori esterni: Iolanda Larenza (intervento di restauro); Rita Chiara de Felice, Bertram Lorenz (intaglio); Ciro Castelli, Alberto Dimuccio (risanamento ligneo e disinfestazione anossica); Paolo Belluzzo (restauro parti in metallo); Tae Alice Nagasawa (ricostruzione perizoma)

- Indagini scientificheAnalisi chimiche: Carlo Galliano Lalli Giancarlo Lanterna Federica InnocentiIndagini della specie legnosa e delle fibre tessili: Isetta TosiniRadiografia: Alfredo Aldrovandi Ottavio CiappiAnalisi dei leganti tramite GC/MS: Maria Perla Colombini, Anna Luveras Tenorio, Paola Selleri (Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa)

- Documentazione fotograficaPeter Hans Stiberc Giuseppe Zicarelli

Informazioni sull’attività

Informazioni sull’opera

Informazioni storico-descrittive

Benedetto da Maiano, tra i maggiori scultori fiorentini della seconda metà del XV secolo ha creato sculture in legno, marmo e terracotta ed era autore di numerosi crocifissi lignei. È vissuto dal 1442 al 1497, ma il Crocifisso del duomo fu acquistato da parte dell’opera di Santa Maria del Fiore dal figlio Giovanni solo nel 1509, dodici anni dopo la sua scomparsa. Nel successivo anno 1510, il pittore Lorenzo di Credi ricevette due pagamenti per dipingere “il crocifisso grande da mettere sopra l’altar maggiore”. Più di trecento anni dopo, nel 1843, il Duomo di Firenze è stato completamente restaurato e in quel contesto anche il Crocifisso di Benedetto da Maiano è stato trasformato tramite una ridipintura in un finto bronzo.

Tecnica esecutiva

Caratteristiche costruttive

Il crocifisso, intagliato in legno di tiglio, è alto 198,5 cm (piedi-testa) e largo 177,5 cm, superando la grandezza naturale. Di fronte a tali dimensioni, la figura ha un peso molto basso, di 29,460 kg, perché è accuratamente scavata all’interno, dall’altezza dei glutei fino alle braccia. Sul lato della schiena lo scavo è chiuso con due assi. La scultura è stata sbozzata da un tronco di tiglio e successivamente svuotata accuratamente dal lato della schiena. Una volta completato lo svuotamento, sono stati fissati i due elementi tergali. Oltre ai due elementi tergali, ci sono ancora due elementi aggiunti al tronco, uno per il ginocchio destro e l’altro in corrispondenza dell’anca sinistra del Cristo e naturalmente le braccia, che sono fissate al corpo tramite incastri a coda di rondine inseriti dal lato della schiena nelle loro sedi (lo stesso tipo di incastro è stato usato nei crocifissi di Benedetto di Santa Fina a San Gimignano e in quello di Ancarano-Norcia).

Il perizoma originario del Cristo è perduto, ma certamente era fatto con un panno imbevuto di colla e drappeggiato sui fianchi della figura prima della stesura degli strati di preparazione e di colore sull’intera scultura. Era eseguito alla maniera dei perizomi incrociati diagonalmente sul davanti, come è emerso chiaramente durante la rimozione della ridipintura. Inoltre, nella zona del perizoma sono state trovate delle tracce di colore azzurro derivate dalla colorazione del perizoma originale.

Fortunatamente un importante attributo, la corona di spine originale, eseguita in bronzo, è ancora conservato, come lo è pure l’aureola di rame dorato. Entrambi sono originali e documentati da pagamenti.

La policromia

L’incarnato originale, forse corrispondente a quello commissionato al pittore Lorenzo di Credi, consiste di due stesure sottilissime e molto regolari di una miscela a base di bianco di piombo e altri pigmenti (azzurrite, vermiglione, lacca rossa, terre e caput mortuum) che risultano in un effetto olivastro, osservabile in molti crocifissi fiorentini del tardo ‘400. I capelli, invece, presentano un’intonazione castano rossastra. In alcuni punti si è riscontrata la presenza di una vernice antica sull’incarnato originale.

Stato di conservazione

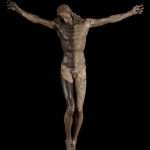

La superficie della scultura era crivellata da numerosi vecchi fori di sfarfallamento. Nonostante un attacco in atto non era riscontrabile, è stato eseguito un trattamento precauzionale in ambiente anossico. Gli incastri delle braccia, erano stati stabilizzati e fissati nuovamente durante l’intervento del 1843, con quattro viti da 10 cm ma senza risanare gli elementi spezzati. Entrambi gli incastri e le zone circondanti erano stati spianati da ampie stuccature, destinate a scomparire sotto la completa ridipintura a finto bronzo. Gli incarnati presentavano mancanze di colore consistenti intorno agli incastri delle braccia, sulle braccia stesse e, in misura limitata, sulla fronte e sul dorso del naso, oltre ai numerosi fori di sfarfallamento.

Interventi precedenti

Al momento del nostro intervento il Crocifisso si presentava con due ridipinture.

La ridipintura antica

Il rifacimento più antico consisteva in una stesura di incarnato e del colore dei capelli, applicati direttamente sulla policromia originale. L’incarnato presentava una cromia olivastra similissima a quella originale e la morfologia di una materia leggermente più pastosa, tanto da creare un lieve rilievo delle righe delle pennellate. Ma più delle differenze, colpivano le somiglianze tra i due incarnati, tanto da far pensare ad una ridipintura stesa a distanza di non molto tempo. Dalle analisi dei leganti GC/MS risultava la presenza di materiale lipidico in entrambi gli strati, ma con proporzioni diverse. È da rilevare che in occasione del descritto antico atto di ridipintura dell’incarnato, il perizoma originale è rimasto al suo posto, essendo probabilmente anch’esso stato ridipinto.

1843

Il più drastico intervento precedente al nostro è quello del 1843, realizzato sotto la regia dello scultore Giovanni Duprè, nel contesto del completo restauro in chiave purista del duomo fiorentino. In quell’occasione, per risanare una rottura dell’incastro del braccio destro, sono state eseguite alcune operazioni di restauro strutturale, rifacendo anche precedenti integrazioni delle dita delle mani e alcune ciocche di capelli e sostituendo il perizoma di tela ingessata con uno nuovo molto più corto. Anche la croce, costituita da due grosse assi di abete, e un cartiglio di notevoli dimensioni (55 x 35 cm) risalgono agli interventi ottocenteschi. Infine, questo restauro è stato completato da una ridipintura integrale a finto bronzo della figura del crocifisso che serviva ad integrare cromaticamente le dita e il perizoma rifatti, ma anche tutta quella parte superiore delle gambe rimasta senza colore, perché si era trovata sotto il perizoma originale, più lungo di quello molto corto, applicato dal Duprè. La pittura a bronzo era stesa sopra una base grigia, solubile in acqua (probabilmente a base di colla), ed è costituita al 100% da polvere di rame, con un legante possibilmente a base di uovo (analisi GC/MS: presenza di materiale lipidico non siccativo). Essa è realizzata con una certa cura e sapienza artigianale e resa verosimile tramite una patinatura modulata che segue il modellato. Purtroppo nessuna traccia documentale ne testimonia l’esecuzione.

Descrizione intervento

La scultura è stata preventivamente sottoposta ad un trattamento di disinfestazione anossica.

Successivamente è stata eseguita la fermatura del colore e un’indagine stratigrafica, sia tramite stratigrafie di sezioni di colore che tramite esami stratigrafici al microscopio sulla superficie. È stata confermata la presenza di due incarnati antichi sottostanti alla pittura a bronzo e constatata la presenza, solo sporadica, di una pellicola di vernice tra i due incarnati.

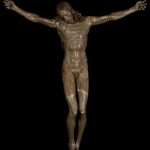

In base alle indagini e alle prove di rimozione/pulitura, il recupero dell’incarnato più antico è stato giudicato problematico e di conseguenza è stato deciso di riportare alla luce la prima ridipintura ad incarnato, tramite la rimozione della sola pittura a bronzo.

La rimozione della pittura a bronzo, insieme al suo strato preparatorio, è avvenuta in due passaggi che coinvolgevano l’uso di un chelante (citrato d’ammonio) per la pittura a bronzo e un gel acquoso per la preparazione di colore grigio.

Insieme al colore di bronzo sono stati rimossi anche il perizoma e le integrazioni delle dita, cioè tutto quello che era stato aggiunto nell’intervento del 1843.

Di conseguenza, tutta la parte della figura che in origine era coperta dal perizoma originale, è rimasta senza colore. È stato creato un perizoma che ipoteticamente ricostruisce quello originale, facendo riferimento alla forma della mancanza di colore (panno incrociato) e alle tracce di colore azzurro.

Sono state nuovamente integrate ad intaglio le dita. Riferimento importante per le integrazioni, sia delle dita che del perizoma, è stato il crocifisso di Benedetto della chiesa della Madonna Bianca di Ancarano (Norcia), vicinissimo a quello del Duomo di Firenze per le misure e per lo stile.

Inoltre è stato risanato l’incastro del braccio destro e quindi riposizionato correttamente il braccio.

Tutte le mancanze di colore, compresi i fori di sfarfallamento, sono state stuccate e integrate cromaticamente.

Bibliografia

- SANTI (a cura di), Il Crocifisso di Benedetto da Maiano, Firenze, Mandragora, 2017.

- H. STIBERC, The workshops of Benedetto da Maiano, Giuliano and Antonio da Sangallo and Baccio da Montelupo: workshop specific construction techniques of Florentine Renaissance crucifixes, in The Renaissance Workshop, D. Saunders, M. Spring, A. Meek (a cura di), Londra, 2013.

Galleria fotografica

Fotografia in luce diffusa

Fotografia in luce diffusa, particolare

Fotografia in luce diffusa, particolare

Fotografia in luce diffusa, particolare

Fotografia in luce diffusa

Fotografia in luce diffusa

Prova di integrazione delle dita

Integrazione ad intaglio delle dita

Fotografia in luce diffusa

Fotografia in luce diffusa, particolare

Fotografia in luce diffusa, particolare

Fotografia in luce diffusa, particolare

Altre attività

Scopri di più

Intervento di restauro Francesco Hayez, Corpus di disegni, XIX sec., Accademia di Brera, Milano

Intervento di restauro Volto Santo, VIII-IX sec., Cattedrale di San Martino, Lucca

Sezione successiva