Benedetto da Maiano, Crocifisso, 1442-1497, Chiesa della Madonna Bianca, Ancarano, Norcia (PG)

- : Intervento di restauro

- Stato attività: concluso

Dati

- Denominazione operaCrocifisso

- AutoriBenedetto da Maiano

- Periodo cronologico1442-1497

- Tipologia Oggettocrocifissoscultura lignea policroma

- Materialilegno intagliato e dipinto

- CollocazioneChiesa della Madonna Bianca, Ancarano, Norcia (PG)

- Strutture interne coinvolteSettore restauro Sculture lignee policrome

- Tipologia interventoindagini diagnosticheintervento conservativoprogetto di restauro

- Riferimento archivioGR 13658

- Direzione storico-artisticaEmanuela Daffra Cecilia Frosinini

- RestauratoriPeter Hans Stiberc

- Indagini scientificheAnalisi chimiche: Giancarlo Lanterna Federica InnocentiRadiografia RX: Giancarlo Lanterna Ottavio CiappiAnalisi specie legnosa Isetta Tosini

- Documentazione fotograficaPeter Hans Stiberc Giuseppe Zicarelli

Informazioni sull’attività

Informazioni sull’opera

Informazioni storico-descrittive

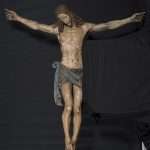

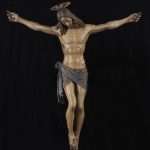

Il Crocifisso ligneo policromo di Benedetto da Maiano proviene dalla chiesa della Madonna Bianca di Ancarano, una piccolissima frazione di Norcia.

La figura di Cristo, alta 197 cm e larga 192 cm, è intagliata in legno di tiglio e dipinta con una tecnica mista a velature sovrapposte. Nonostante sia scavata all’interno, pesa 45,160 kg, in perfetta corrispondenza con altri ‘Crocifissi’ di Benedetto, dove la stessa comprovata tecnica era stata usata.

Il primo sopralluogo dell’opera è stato effettuato dall’Opificio nell’ottobre del 2011, in occasione del restauro del crocifisso dell’altar maggiore del duomo di Firenze, celebrata e documentata opera di Benedetto da Maiano.

La scultura di Ancarano era stata segnalata all’OPD da Alessandro Del Priori che l’aveva individuata come opera di Benedetto, strettamente legata a quella della cattedrale fiorentina. Il confronto degli studi delle tecniche dei due crocifissi, eseguiti in quell’occasione, ha confermato ulteriormente le loro corrispondenze. Ma è stato in seguito al terremoto del 2016 e al recupero delle opere d’arte della chiesa di Ancarano, che l’Opificio si è potuto occupare di questa opera, recentemente riconosciuta in tutta la sua importanza.

Tecnica esecutiva

Caratteristiche costruttive

Il Cristo è intagliato da un tronco di tiglio al quale sono assemblati alcuni elementi aggiuntivi per raggiungere il volume delle parti aggettanti. Il tronco è stato svuotato dalla parte tergale e successivamente richiuso con tre assi, a loro volta intagliate per dare forma all’anatomia della schiena; una in alto per la schiena e due affiancate all’altezza dei glutei. Questo procedimento serviva a limitare la formazione di spacchi radiali, diminuendo le tensioni interne alla massa di legno. Finito l’intaglio, è stato applicato un perizoma di tela ingessata, secondo l’uso fiorentino, invece di intagliarlo dal legno insieme alla figura.

La preparazione e il colore

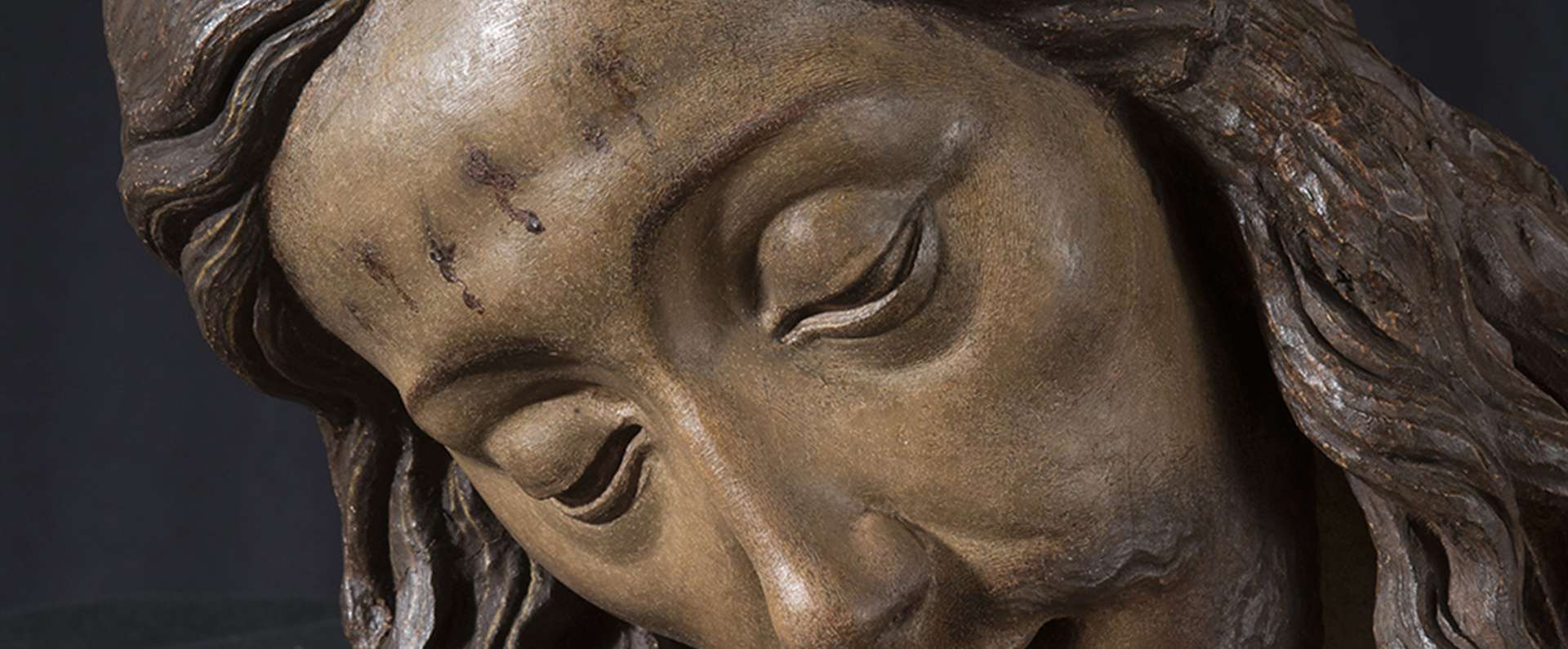

Sulla figura del Cristo, già munito del perizoma, sono stati stesi gli strati di preparazione a gesso e colla animale e una base cromatica a tempera magra. La policromia è stata rifinita con velature di natura “grassa” (si presume con una componente oleosa), applicate sulla base a tempera. La stesura delle velature non è uniforme ma localmente modulata verso toni più grigi, in modo molto evidente nelle dita delle mani e dei piedi. Ulteriori velature rifiniscono il viso, le ginocchia e accentuano le forme anatomiche del torace tramite stesure più lievi.

La policromia originale è quella che ancora oggi vediamo sulla figura di Cristo.

Stato di conservazione

La struttura si presentava in discrete condizioni, anche se alcune commettiture apparivano più marcate rispetto ai sopralluoghi effettuati negli anni 2011 e 2012 dall’OPD. Tali movimenti del legno erano comunque legati agli sbalzi climatici e non riconducibili agli effetti del terremoto. Inoltre, si notava la presenza di un gran numero di fori di sfarfallamento sulle gambe del Cristo, in particolare sulla coscia sinistra, anche se non vi erano segni evidenti di attività in corso di insetti xilofagi.

Gli strati pittorici presentavano molte mancanze estese su tutta la superficie, legate alla scarsa adesione tra le varie stesure pittoriche, eseguite con leganti differenti. Queste mancanze erano in parte attenuate da ritocchi pregressi, in parte coperte da patinature e depositi di polvere e in parte ben evidenti. Inoltre, la superficie pittorica era interessata da numerosissime micro-cadute di colore, in forma di puntini bianchi, dovuti all’indebolimento dei leganti degli strati pittorici.

Interventi precedenti

Benché non vi siano documentazioni, l’opera è stata sicuramente restaurata in precedenza, vista la presenza di ritocchi pittorici e patinature.

Descrizione intervento

La scultura è stata preventivamente sottoposta ad un trattamento di disinfestazione anossica tramite sottrazione dell’ossigeno a favore dell’azoto, fino ad una percentuale dello 0,1% di ossigeno per cinque settimane. La disinfestazione è stata ultimata applicando un antiparassitario a base di permetrina nei singoli fori di sfarfallamento, a scopo preventivo.

Successivamente è stato eseguito un primo passaggio di fermatura del colore a base di “colla di pelli”, una colla animale raffinata, che presenta proprietà adeguate a ridare adesione/coesione agli strati di colore e di preparazione.

Con l’intervento di pulitura sono stati rimossi i depositi di sporco e di polvere, tutti i ritocchi eseguiti durante gli interventi precedenti ed eliminate le patinature che nascondevano larghe mancanze sulle braccia, in particolare sul braccio sinistro che si è palesato quasi del tutto privo del colore, ovvero con la preparazione in gesso a vista.

Dopo la pulitura, siamo intervenuti con una seconda fase di fermatura del colore, analoga alla prima.

Le lacune sono state stuccate con gesso di bologna e colla di pelli, imitando l’andamento della superficie caratterizzato da pennellate molto evidenti a luce radente, tipiche della stesura oleosa.

Le stuccature sono state integrate pittoricamente con colori ad acquerello, mirando a ricreare la continuità della superficie pittorica. Questa “ricucitura” del tessuto pittorico è stata eseguita con la tecnica della “selezione cromatica”, che ne garantisce sia la perfetta integrazione che la riconoscibilità. Tale intervento ha reso nuovamente leggibile un incarnato raffinato, ricco di passaggi cromatici di cui sembrava persa ogni traccia.

La verniciatura, indispensabile per proteggere la superficie e il ritocco ad acquerello, è stata eseguita con una vernice urea aldeide (Regal Retouching Varnish/Laropal A 81) con proprietà che promettono basso ingiallimento ed alta reversibilità.

Bibliografia

- P. STIBERC, Il Crocifisso di Ancarano di Benedetto da Maiano, un “fratello” del Cristo di Santa Maria del Fiore, in OPD restauro n.31, Centro Di, Firenze, 2019, pp. 285-293.

- A. DELPRIORI, Per Firenze in Valle Oblita. Due Crocifissi di Benedetto da Maiano. In Prospettiva. Rivista di storia dell’arte antica e moderna. Nn.141 – 142, Gennaio-Aprile 2011.A.

- P. STIBERC, The workshops of Benedetto da Maiano, Giuliano and Antonio da Sangallo and Baccio da Montelupo: workshopspecific construction techniques of Florentine Renaissance crucifixes, in The Renaissance Workshop, a cura di D. Saunders, M. Spring, A. Meek, Londra, 2013.

- P. STIBERC, Wooden crucifixes in the late 15 century Florence: innovations in construction techniques. First results from a research in progress, in Polychrome Sculpture: Tool Marks and Construction Techniques (Maastricht, 2010), volume scaricabile in formato PDF, peso complessivo 9,6MB, 2010, pp. 41-48.

Galleria fotografica

Fotografia in luce diffusa, durante il restauro – pulitura

Fotografia in luce diffusa, particolare durante il restauro – integrazione pittorica

Fotografia in luce diffusa, particolare durante il restauro – integrazione pittorica

Fotografia in luce diffusa, dopo il restauro

Fotografia in luce diffusa, particolare dopo il restauro

Fotografia in luce diffusa, particolare dopo il restauro

Fotografia in luce diffusa, particolare dopo il restauro

Fotografia in luce diffusa, particolare dopo il restauro

Altre attività

Scopri di più

Intervento di restauro Francesco Hayez, Corpus di disegni, XIX sec., Accademia di Brera, Milano

Intervento di restauro Volto Santo, VIII-IX sec., Cattedrale di San Martino, Lucca

Sezione successiva