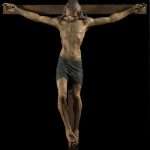

Antonio del Pollaiolo, Crocifisso, 1470 ca., Basilica di San Lorenzo, Firenze

- : Intervento di restauro

- Stato attività: concluso

Dati

- Denominazione operaCrocifisso

- AutoriAntonio del Pollaiolo

- Periodo cronologico1470 ca.

- Tipologia Oggettocrocifisso

- Materialisughero

- CollocazioneBasilica di San Lorenzo, Firenze

- Strutture interne coinvolteSettore restauro Sculture lignee policrome

- Tipologia interventoindagini diagnosticheintervento conservativoprogetto di restauro

- Riferimento archivioGR 13166

- Direzione storico-artisticaLaura Speranza

- RestauratoriPeter Hans Stiberc

- CollaboratoriRestauratori esterni: Rita Chiara de Felice, Bertram Lorenz

- Indagini scientificheDirezione scientifica: Giancarlo LanternaIndagini diagnostiche: Carlo Lalli, Federica Innocenti, Isetta Tosini, Alfredo Aldrovandi, Ottavio Ciappi, Carlo Galliano Lalli, Istituto Fanfani Firenze

- Documentazione fotograficaPeter Hans Stiberc Giuseppe Zicarelli

Informazioni sull’attività

Informazioni sull’opera

Informazioni storico-descrittive

Il Crocifisso è ricordato da Giorgio Vasari come opera del mitico Simone, fratello di Donatello, nella chiesa fiorentina di San Basilio degli Armeni. Dopo la soppressione della chiesa, l’opera fu trasferita nella vicina basilica di San Lorenzo dove si trova ancora oggi nel transetto destro. Nel 1967 finalmente M. Lisner l’attribuì ad Antonio del Pollaiolo e questa attribuzione è ormai largamente condivisa.

Tecnica esecutiva

Caratteristiche costruttive

La figura del Cristo è costituita da una struttura di sughero, rivestita con uno strato di gesso e colla animale che fa da preparazione al colore, come in tutti i crocifissi lignei. L’impiego di un materiale leggero è stato determinato dalla necessità di poterlo portare in processione, infatti, gli studi eseguiti sull’opera durante l’ultimo restauro, hanno dimostrato che il peso del Cristo è pari alla metà di quello di un crocifisso in legno delle stesse dimensioni. Il sughero presenta ulteriori vantaggi, quali: essere idrofobo, elastico, ignifugo e soprattutto esente da variazioni dimensionali. Trattandosi della corteccia di un albero, la quercia da sughero, ha però degli svantaggi legati ai grossi limiti come materiale strutturale, per via della fragilità e delle dimensioni limitate degli elementi utilizzabili, soprattutto nello spessore che non supera i tre centimetri. La fragilità è stata compensata nella tecnica costruttiva tramite l’assemblaggio di numerose cortecce nel busto del Cristo, ma per le parti più sottili, come le braccia e le gambe, questo non è stato possibile. La struttura di una figura così articolata necessitava quindi di un sostegno, trovato nella croce che conferisce stabilità all’opera tramite gli ancoraggi del busto e degli arti. La croce è quindi parte inseparabile della scultura.

I volumi dei capelli sono ottenuti con stoppa imbevuta di gesso, mentre il perizoma è realizzato con un panno di seta imbevuta di colla, drappeggiato sul corpo e poi trattato con gesso e colla.

Il colore

Per quanto riguarda l’incarnato, le analisi ci riportano che sulla preparazione è stato steso uno strato di circa 10 µm di colla animale e successivamente lo strato pittorico a base di bianco di piombo, rari grani di Vermiglione, altrettanto rari grani di Nero di vite, ancor più rari grani di Minio e scagliette di vetro per lo spessore di 25–50 µm circa. Risulta particolare la presenza di uno strato di colla relativamente consistente, cioè in quantità superiore alla semplice impregnazione del gesso, per limitare l’assorbimento del legante del sovrapposto colore.

La pittura sul perizoma presenta caratteristiche ancora più particolari. Sulla preparazione di gesso e colla non è presente lo strato di colla trovato negli incarnati, ma è stesa un’imprimitura rosata a base di biacca, lacca (carminio) e qualche raro granulo di nero di carbone. Sopra quest’imprimitura sono stati riscontrati porzioni di una stesura a base di smaltino, con pochissimo bianco di piombo, e sovrapposto ad esso uno strato di indaco e smaltino, oltre a rari grani di biacca e di lacca. La presenza dello strato di puro smaltino sull’imprimitura rosata, solo in alcune parti invece di una stesura completa, fa pensare che si tratti di residui di uno strato originale e che il sovrapposto strato di smaltino e indaco sia una ridipintura. Ma potrebbe trattarsi anche di un cambiamento in corso d’opera, cioè modificando la composizione del colore da smaltino e biacca in smaltino, indaco, biacca e lacca.

Stato di conservazione

Prima del nostro intervento il Crocifisso presentava un degrado strettamente connesso alle particolari tecniche esecutive. Il braccio sinistro era parzialmente rotto e leggermente mobile vicino all’innesto con la spalla, mentre la mano sinistra era completamente spezzata in due, in corrispondenza di una vecchia rottura, incollata con una resina sintetica particolarmente dura nel precedente restauro. Probabilmente entrambe le fratture sono riconducibili ad un unico evento traumatico. Particolarmente delicato era lo stato di conservazione del perizoma, infatti, essendo in origine impregnato di colla per consentirne il drappeggio, ha acquistato col tempo durezza e una fragilità vetrina. Prima del restauro si presentava, quindi, con diversi strappi e perforazioni di varia grandezza, mentre alcuni frammenti erano rimasti attaccati ad un singolo filo.

L’intera superficie pittorica era di un tono scurissimo, che negl’incarnati acquistava quasi un effetto da cuoio invecchiato. La policromia originale era presente sotto alla scura patina, fatta eccezione per delle zone relativamente estese sul torace e sulle cosce, dove l’incarnato originale mancante è stato ripreso con un’integrazione pittorica che si intona piuttosto bene all’incarnato originale, confondendosi sotto lo strato incoerente. La ridipintura, caratterizzata da cordature ben visibili, ha subito uno slittamento, probabilmente a causa della natura oleosa del legante. Sia l’aspetto corposo della pennellata che l’accentuata craquelure dovuta allo slittamento del colore, conferivano alla superficie una diversità materica molto accentuata da quella originale, liscia e compatta. L’incarnato originale, in corrispondenza del viso, presentava delle alterazioni molto particolari, assomiglianti a delle bolle. Non è chiaro quale possa essere stata l’origine di questa alterazione, se ad esempio è dovuta all’azione di solventi, all’esposizione ad una fonte di calore oppure ad altre cause.

Interventi precedenti

Il Crocifisso è stato restaurato anticamente a causa di un trauma subito dall’opera. Infatti, sia il petto che la parte frontale delle cosce non presentano la policromia originale ma una ridipintura di colore molto simile, anche se di natura diversa, sotto la quale non vi è traccia del colore originale. Successivamente, è stato nuovamente restaurato nel nostro laboratorio per la mostra “Metodo e scienza” del 1982. In quell’occasione, oltre ad alcuni interventi di risanamento strutturale e l’integrazione in sughero delle dita mancanti, è stata rimossa una ridipintura ottocentesca, senza arrivare però alla policromia originale. Le integrazioni delle dita erano state stuccate con gesso e colla animale e ritoccate con il metodo della selezione cromatica, allora recentemente introdotta da Umberto Baldini, facendo diventare il Crocifisso del Pollaiolo anche un simbolo per l’applicazione del nuovo metodo di integrazione cromatica su di una scultura policroma.

Descrizione intervento

Per gli interventi di risanamento strutturale del braccio e della mano sono state scelte due strade differenti, indicateci dallo stato conservativo dei singoli pezzi.

Il braccio è stato risanato senza smontarlo, per evitare ulteriori traumi all’opera, mentre per le fratture della mano è stato scelto di intervenire previo smontaggio. Il braccio e la spalla sono stati consolidati inserendo elementi di sughero attraverso un’apertura già esistente e incollandoli con stucco epossidico bicomponente (Balsite® della CTS), diluito con etanolo e iniettato tramite siringa.

Nel recupero della mano sono state conservate le dita ricostruite e ritoccate a selezione cromatica durante il restauro del 1982. Per gli incollaggi è stata utilizzata la stessa resina Balsite®, ricorrendo a fili di spago per imitare la funzione che avevano le fasce di stoppa nella struttura originale.

Le lacune materiche nel perizoma sono state integrate con intarsi precisi di carta giapponese, impregnata di resina acrilica in dispersione diluita.

Vista la presenza e la qualità della policromia originale, riscontrata dai saggi di pulitura, è stato rimosso lo strato non pertinente, rendendo giustizia all’opera. La pulitura è stata eseguita con un gel leggermente basico a pH 8. Le ridipinture presenti sul petto e sulle cosce non sono state rimosse, in quanto al di sotto vi era la sola preparazione. La differenza materica tra originale e falso creava, però, uno stacco fastidioso alla fruizione dell’opera, difficilmente risolvibile con il solo intervento pittorico. Il problema è stato risolto assottigliando meccanicamente il punto di giuntura tra le due parti, leggermente soprammesse, restituendo l’equilibrio tra pittura originale e l’antica integrazione. Anche le numerose “bolle”, presenti principalmente sulla fronte, sulle palpebre e sugli zigomi del Cristo, sono state assottigliate meccanicamente a bisturi sotto il microscopio, ottenendo un netto miglioramento della superficie.

Le lacune della policromia, le integrazioni in carta del perizoma e quelle di sughero, sia del braccio che della mano, sono state stuccate con gesso di Bologna e colla animale con imitazione della superficie pittorica.

Le integrazioni del colore sono state eseguite con colori ad acquerello, con la tecnica della selezione cromatica, e successivamente protette da una verniciatura limitata alla zona della stuccatura.

L’intervento a selezione cromatica sulle dita ricostruite durante il restauro del 1982 non è stato rimosso a causa della sua storicizzazione e dell’importante testimonianza dell’applicazione della teoria del restauro. Risultando ovviamente troppo scuro dopo la pulitura dell’incarnato, è stato equilibrato con l’aggiunta di poche pennellate chiare.

Bibliografia

- H. STIBERC e R.C. DE FELICE, Il Crocifisso di Antonio del Pollaiolo della basilica di San Lorenzo di Firenze: indagine sulla tecnica costruttiva e intervento di restauro di una scultura in sughero, in OPD Restauro 28, Centro Di, Firenze, 2017, pp. 220–232.

- AMATO, «Antonio del Pollaiolo, Crocifisso, 1470 – 1480 ca.» in Antonio e Piero del Pollaiolo cat. esp. Milano, 2014 A cura di A. DI LORENZO e A. GALLI, pp. 224–227.

- LISNER, Ein Kruzifixus des Antonio del Pollaiolo in San Lorenzo in Florenz, Pantheon XXV, 1967, pp. 319-345.

- SCHLEICHER, «Antonio del Pollaiolo. Crocifisso», in Metodo e Scienza. Operatività e Ricerca nel Restauro cat. esp. a cura di Umberto Baldini, Firenze, 1982, pp. 50–53.

Galleria fotografica

Dopo il restauro

Schema degli elementi assemblati

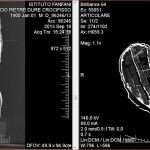

A sinistra TAC coronale. Si distinguono le singole cortecce e gli spessori dello stucco. A destra TAC sagittale, a meta figura. Si vede come l’elemento del busto è inchiodato al blocco di sostegno attraversando due cortecce riempitive

A sinistra rx con linea di riferimento. A destra TAC assiale. Si nota la croce con il blocco di sostegno, le cortecce della parte alta degli elementi delle gambe con integrazioni in stucco, il perizoma sottilissimo

A sinistra rx con linea di riferimento. A destra TAC assiale. Sezione della parte alta delle gambe. Si distinguono perni a tubicino (di canna?)

La mano sinistra rotta con le integrazioni sia plastiche che pittoriche (a selezione cromatica) del restauro del 1981. In alto il chiodo di legno

La mano sinistra dopo il restauro

Il capo della figura nelle fasi di restauro

Particolare della fronte durante l’intervento di assottigliamento sulla superficie incrostata progredito a metà

Particolare del viso dopo il restauro

Altre attività

Scopri di più

Intervento di restauro Francesco Hayez, Corpus di disegni, XIX sec., Accademia di Brera, Milano

Intervento di restauro Volto Santo, VIII-IX sec., Cattedrale di San Martino, Lucca

Sezione successiva