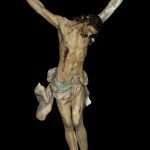

Anton Maria Maragliano, Crocifisso, 1715-1723, Oratorio di Nostra Signora della Ripa, Pieve di Teco, Imperia

- : Intervento di restauro

- Stato attività: concluso

Dati

- Denominazione operaCrocifisso

- AutoriAnton Maria Maragliano

- Periodo cronologico1715-1723

- Tipologia Oggettocrocifissoscultura lignea policroma

- Materialilegno intagliato e dipinto

- CollocazioneOratorio di Nostra Signora della Ripa, Pieve di Teco, Imperia

- Strutture interne coinvolteSettore restauro Sculture lignee policrome

- Tipologia interventoindagini diagnosticheintervento conservativoprogetto di restauro

- Riferimento archivioGR 12771

- Direzione storico-artisticaLaura Speranza

- RestauratoriMaria Donata Mazzoni

- CollaboratoriRestauratori esterni: Rita Chiara de Felice

- Indagini scientificheDirezione scientifica: Giancarlo LanternaIndagini diagnostiche: Darya Andrash Federica Innocenti Carlo Galliano Lalli Isetta Tosini

- Documentazione fotograficaGiuseppe Zicarelli

Informazioni sull’attività

Informazioni sull’opera

Informazioni storico-descrittive

Il Crocifisso in legno policromo, che si trova tuttora nella sua collocazione originaria, fu realizzato dallo scultore genovese Anton Maria Maragliano per la Confraternita di Nostra Signora della Ripa poco prima del 1723. Nell’agosto di quell’anno, i confratelli dell’altro oratorio di Pieve di Teco, intitolato a San Giovanni Battista, chiedevano all’artista di eseguire per loro un ‘Crocifisso’ delle stesse misure e dello stesso legno «tiglio secho e ben conditionato» di quello scolpito per l’oratorio della Ripa, come specifica il contratto notarile col Maragliano. La datazione si può ulteriormente stabilire intorno al 1716, poiché questa è la data impressa sui tre cantonali argentei della croce, assieme al punzone genovese della torretta, che i confratelli di Nostra Signora della Ripa fecero certamente realizzare per il nuovo Crocifisso. La spesa per il Crocifisso e per i “canti” d’argento dovette mettere a dura prova i fondi della confraternita, visto che soltanto molto più tardi fu loro possibile far eseguire gli altri argenti: l’aureola a raggiera (punzonata con la data 1753) e l’INRI (con la data 1773).

Queste commissioni si collocano nel contesto della vivace competizione fra le due confraternite più importanti di Pieve di Teco, tese a primeggiare sul piano sociale e devozionale anche nello splendore e nel prestigio dell’apparato scultoreo degli oratori e delle processioni.

Tecnica esecutiva

Caratteristiche costruttive

Il Cristo è realizzato in legno di tiglio intagliato a tutto tondo, specie lignea largamente impiegata da Maragliano per la sua media durezza, come risulta dalle analisi eseguite su varie opere a lui attribuite nel corso dei restauri. La figura è ricavata da un tronco portante che costituisce il torso, le gambe e i piedi, al quale sono stati aggiunti blocchi e tasselli della stessa specie lignea per ricavarne le parti aggettanti come la testa, piccole ciocche di capelli, piccole parti anatomiche e del perizoma. Le aggiunte sono assemblate con incollaggi a base di colla forte e chiodi. Le braccia sono intagliate a parte e assemblate successivamente tramite incollaggio e perni lignei. La corona di spine è realizzata con della corda intrecciata, all’interno della quale sono inserite spine vere attualmente quasi totalmente perdute.

La croce è in legno di noce, di colore bruno scuro, con semplici modanature lungo tutto il perimetro ed è guarnita di cantonali in argento.

Il Cristo è ancorato alla croce tramite un perno di ferro filettato, con chiusura a farfalla, inserito nella parte terminale della schiena. Le mani e i piedi sono trafitti dai tre tipici chiodi in ferro con testa piramidale che contribuiscono a dare stabilità all’ancoraggio dell’opera. I chiodi sono fermati con un bullone quadrangolare avvitato sulla filettatura posta sulla parte finale.

La preparazione e la policromia

La policromia non è pertinente alla bottega di Maragliano, ma attribuibile a coloritori e doratori autonomamente organizzati, secondo la prassi operativa consueta. All’interno della sua bottega dovevano essere probabilmente eseguite le operazioni relative alla stesura della preparazione a stucco liquido, impiegato, oltre che come base per il colore, per riempire e nascondere le piccole imperfezioni e le fenditure del supporto ligneo. I risultati delle indagini chimico-fisiche ci hanno confermato la presenza di una preparazione al colore molto sottile, realizzata con gesso di Bologna e colla animale. Le analisi stratigrafiche hanno, inoltre, segnalato la presenza di colla animale sopra la preparazione, riscontrata su ogni campione esaminato. I prelievi selettivi superficiali hanno indicato essere colla di pergamena insieme ad un composto di origine polisaccaridica della famiglia delle gomme. Tale residuo potrebbe indicarci l’impiego di una tempera con legante a base di gomma arabica. Il colore dell’incarnato e dei capelli è costituito da una tempera a base di biacca, con aggiunta di ocra, terre e rari grani di nero di carbone, mentre quello del perizoma è composto da biacca con aggiunta di terra verde. La stesura è piuttosto grossolana, con pennellate ben visibili ma molto d’effetto. Il realismo dell’incarnato, tumefatto ed emaciato per il dissanguamento del corpo, è ottenuto tramite velature di colore grigio-azzurro, così come le vene messe in evidenza dalla pulsazione sanguigna. Il sangue che fuoriesce dal costato, dai fori delle mani e dei piedi è anch’esso estremamente realistico, grazie alla corposità della materia e al colore bruno tipico della coagulazione ed è costituito principalmente da lacca di Robbia.

Stato di conservazione

L’opera si trovava in un pessimo stato conservativo a causa dell’alterazione cromatica della superficie pittorica, ma soprattutto per via di un’importante infestazione d’insetti xilofagi, localizzata soprattutto nel braccio sinistro.

Il braccio, plurifratturato a causa dell’impoverimento del legno provocato dalle gallerie dei tarli, era tenuto insieme grazie ad una sorta di ingessatura, realizzata con stoffa tipo “tovagliato” imbevuta di colla di forte e da un’ulteriore fasciatura con nastro adesivo trasparente, applicato recentemente. Inoltre l’indebolimento del legno aveva contribuito alla formazione di ulteriori piccole fratture e perdite di modellato, attribuibili a cause accidentali. L’assemblaggio delle braccia al busto aveva perso di stabilità a causa dell’impoverimento del collante. I fori di sfarfallamento, distribuiti su tutta l’opera, erano di forma rotondeggiante con diametro variabile da 2 a 5 mm circa.

L’alterazione della policromia era dovuta a grossolane verniciature gialle, applicate probabilmente nel XX secolo, e stese in maniera disomogenea sull’intera superficie dell’opera. Sotto lo strato di vernice erano evidenti alcune ridipinture, localizzate soprattutto sulle braccia, sulle spalle e sul collo del Cristo. La loro stesura doveva servire a nascondere l’intervento di restauro del braccio. Inoltre, le ridipinture nascondevano moltissime piccole macchie di colore bruno diffuse sull’intera superficie dell’opera, imputabili alla corrosione del colore per via dell’acidità del collante utilizzato nella preparazione; problema riscontrato in diverse opere di Maragliano. La superfice pittorica era infine interessata da micro sollevamenti ampiamente diffusi e da lacune della preparazione e della policromia.

La croce si presentava in condizioni conservative buone, tranne che per un piccolo attacco d’insetti xilofagi limitato alla base. Il perno utilizzato per ancorare il Cristo alla croce e i chiodi inseriti nei fori di mani e piedi erano ossidati, mentre i sistemi di chiusura erano bloccati a causa della ruggine.

Sia la croce che il Cristo erano interessati da un omogeneo deposito di particolato atmosferico.

Interventi precedenti

Il Crocifisso ha subito molteplici interventi di restauro per risanare le fratture del braccio sinistro, devastato dall’attacco degli insetti xilofagi, che risalgono a diversi periodi storici. Il primo intervento, consiste nell’inserimento di un perno ligneo all’interno dell’arto, per sanare le due fratture tra avambraccio e braccio, incollate tra loro con colla forte e uno stucco a base di gesso e segatura. Tale stucco è stato usato anche come riempitivo delle parti lignee mancanti. Il pollice della mano dello stesso braccio è stato rincollato approssimativamente, sempre con colla forte. Le piccole porzioni del perizoma andate perdute, sono state stuccate grossolanamente con lo stesso tipo di stucco impiegato per riempire i vuoti nell’incollaggio del braccio. La ridipintura delle braccia, delle spalle, del collo e di parte del busto appartiene sicuramente a questo primo intervento conservativo, vista la sua presenza al di sotto della successiva fasciatura del braccio. Il secondo intervento, è da ritenersi come rinforzo del primo e consiste in una sorta d’ingessatura realizzata con stoffa e colla forte. Il terzo intervento, riguarda la terza frattura, localizzata al di sopra delle prime due, verso la spalla, ma soprattutto al di fuori del perno inserito internamente come sostegno. Tale rottura è stata risanata con semplice colla e successivamente con più strati di nastro adesivo. La vernice gialla, applicata probabilmente per mascherare le irregolarità della superficie pittorica dovute a lacune e a macchie scure, è da ritenersi piuttosto recente, soprattutto nelle gambe dove, in base ai test di pulitura, è stata riscontrata della resina acrilica.

Descrizione intervento

L’opera è stata disinfestata in atmosfera controllata, tramite sottrazione dell’ossigeno a favore dell’azoto, fino ad una percentuale dello 0,1% di ossigeno. Il trattamento è stato protratto per un periodo di cinque settimane per garantire la morte per anossia di eventuali agenti biotici all’interno del legno, in qualsiasi forma di sviluppo e completato con l’applicazione di permetrina sciolta in essenza di petrolio, come prevenzione per infestazioni future.

Una volta disinfestato, il Cristo è stato smontato dalla croce, rimuovendo l’accumulo di ruggine dai bulloni dei chiodi meccanicamente e chimicamente. Il perno posto sul verso del crocifisso è stato segato all’altezza della farfalla utilizzata come chiusura, in quanto bloccato.

La fermatura dei sollevamenti degli strati pittorici è stata eseguita con iniezioni locali di colla di pelli.

Il nastro adesivo utilizzato per tenere insieme il braccio fratturato è stato rimosso con l’aiuto di impacchi di acetone, mentre la stoffa sottostante è stata tolta con l’aiuto del vapore acqueo, per ammorbidire la colla animale di cui era impregnata. A causa dell’estrema fragilità della materia sottostante tale intervento è stato eseguito per gradi, aiutandosi meccanicamente con il bisturi.

Il braccio si presentava spaccato in quattro parti, due delle quali riattaccate storte e riempite negli spazi vuoti con stucco e segatura. Erano, inoltre, presenti fessurazioni e grandi gallerie a vista, a causa dello sprofondamento dello strato superficiale del legno, riempite dalla colla animale utilizzata negli incollaggi e imparentata con il rosume fuoriuscito dalle gallerie dei tarli.

I materiali non pertinenti all’opera sono stati rimossi meccanicamente a bisturi ed il braccio separato in quattro pezzi.

Il legno è stato consolidato con imbibizione di resina acrilica (Acrilico 30® PHASE), sciolta in butilacetato e applicata in due diverse concentrazioni: prima al 2.5% per consentire al prodotto di penetrare più in profondità e poi al 5% per aumentarne il potere consolidante, ripetendo tale applicazione più volte viste le condizioni del legno, ridotto come una spugna.

Dopo il consolidamento, i primi due pezzi del braccio sono stati uniti correttamente tra loro e assemblati alla spalla utilizzando resina epossidica (Araldite SV 427 e indurente HV 427), che ci ha consentito di riempire le cavità, garantendo allo stesso tempo un buon potere adesivo. All’interno del braccio è stato inserito un perno ligneo della misura di 9 mm di diametro, per sostenere tra loro i vari pezzi incollati e l’avambraccio, che è stato a sua volta unito impiegando Araldite. Il modellato mancante è stato ricostruito sempre con la stessa resina epossidica.

Le dita staccate sono state ricollocate correttamente, mentre le dita e la ciocca di capelli mancanti sono state ricostruite, con la stessa specie lignea dell’originale. Le parti mancanti del perizoma, visto l’esiguo spessore dell’intaglio e quindi l’impossibilità di incollarvi il legno, sono state, invece, integrate con stucco epossidico bicomponente (Balsite® PHASE), più leggero ed elastico dell’Araldite.

Prima della pulitura, sono stati eseguiti i test preliminari, le analisi stratigrafiche e microchimiche che hanno confermato la diversa natura delle sostanze da rimuovere. Sono state, quindi, messe a punto tre differenti miscele di solventi: per la vernice ossidata si è usato un solvent gel a base di alcool benzilico, sulle gambe una miscela di DMSO ed etil-lattato e per la rimozione della ridipintura di colore grigio chiaro, a base di caseina, un chelante.

I fori di sfarfallamento sono stati chiusi con un impasto a base di cellulosa e gesso, a scopo preventivo ed estetico, e successivamente stuccati con gesso di bologna e colla animale, come le lacune e le integrazioni materiche, con seguente imitazione della superficie.

L’integrazione pittorica è stata realizzata a selezione cromatica con colori ad acquerello, fino al raggiungimento del tono della policromia originale.

Per ovviare al danno procurato alla lettura dell’opera dall’innumerevole quantità di carie sulla superficie pittorica, siamo ricorsi all’applicazione, su ogni singola macchia, di pigmenti legati con gomma arabica e colla di pesce, così da ricucire la superficie senza appesantirla con la sordità del colore a tempera.

La scultura è stata infine protetta con vernice chetonica applicata a pennello.

La croce, pulita dal deposito di particellato atmosferico con tamponi di etere di petrolio, è stata protetta con cera microcristallina sciolta al 2% in ligroina.

Il gancio per sostenere il Cristo alla croce, è stato risanato saldando la parte mancante con una nuova. Tutte le parti metalliche sono state pulite dalla ruggine meccanicamente con micromotore e protette prima con Paraloid b72 e poi con cera microcristallina.

Bibliografia

- L. SPERANZA, F. FRANCHINI GUELFI, R.C. DE FELICE, Il Crocifisso di Anton Maria Maragliano nell’Oratorio di Nostra Signora della Ripa a Pieve di Teco (Imperia). Note storico-artistiche e di restauro su un’opera lignea intagliata del Barocco genovese, in OPD restauro n. 26, Centro Di, Firenze, 2014, pp.217-230

- G. DE MORO, Nuovi documenti sul Maragliano a Pieve di Teco, in La Liguria delle Casacce. Devozione, arte, storia delle confraternite liguri, catalogo della mostra a cura di F. Franchini Guelfi, Genova 1982, vol. II, pp. 198-204.

- D. SANGUINETI, Anton Maria Maragliano, Sagep, Genova, 1998, pp.153 -154.

Galleria fotografica

Grafico dello stato di conservazione del supporto ligneo

Particolare del braccio sinistro prima del restauro

Rimozione della stoffa impiegata come bendaggio delle fratture del braccio

Condizioni del legno dopo lo smontaggio del braccio

Condizioni del braccio

Il Crocifisso durante la pulitura. Sono visibili le carie della superficie policroma causate dall’acidità della colla impiegata nella preparazione

Incollaggio del braccio.

Inserimento del perno ligneo per sostenere l’incollaggio dell’avambraccio

Risultato dopo i vari incollaggi del braccio plurifratturato e la ricostruzione del modellato mancante

Integrazione delle dita mancanti con la stessa specie lignea dell’originale

Intaglio del secondo dito del piede sinistro

Il crocifisso pulito e stuccato

Dopo il restauro

Particolare del volto dopo il restauro

Altre attività

Scopri di più

Intervento di restauro Francesco Hayez, Corpus di disegni, XIX sec., Accademia di Brera, Milano

Intervento di restauro Volto Santo, VIII-IX sec., Cattedrale di San Martino, Lucca

Sezione successiva